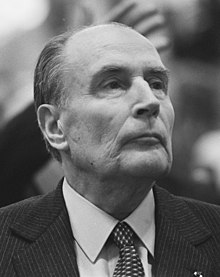

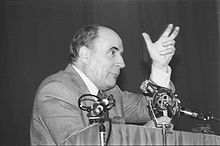

François Mitterrand [fʁɑ̃swa mitɛʁɑ̃]n 1 Écouter, né le à Jarnac (Charente) et mort le à Paris, est un homme d’État français, président de la République du au .

François Mitterrand [fʁɑ̃swa mitɛʁɑ̃]n 1 Écouter, né le à Jarnac (Charente) et mort le à Paris, est un homme d’État français, président de la République du au .

Avocat de formation, évadé de guerre, agent contractuel sous le régime de Vichy puis résistant, il s’engage en politique après la Seconde Guerre mondiale au sein de l’Union démocratique et socialiste de la Résistance. Député de 1946 à 1958, puis sénateur de 1959 à 1962 et à nouveau député de 1962 à 1981, il est onze fois ministre sous la IVe République, notamment ministre des Anciens Combattants et des Victimes de guerre, ministre de la France d’Outre-mer, ministre de l’Intérieur et garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Défavorable au retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, il passe plus de vingt ans dans l’opposition. L’affaire de l’attentat de l’Observatoire menace pour un temps son ascension politique. Après avoir fondé son propre parti, la Convention des institutions républicaines, il est candidat de l’union de la gauche en vue de l’élection présidentielle de 1965, qu’il perd au second tour face au président sortant, Charles de Gaulle. Devenu premier secrétaire du Parti socialiste en 1971, il est à nouveau candidat de l’union de la gauche à la présidentielle de 1974, lors de laquelle il est battu au second tour par Valéry Giscard d’Estaing.

Candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle de 1981, il est élu au second tour face à Valéry Giscard d’Estaing. Premier chef d’État issu de la gauche sous la Ve République, il fait notamment voter l’abolition de la peine de mort et un certain nombre de mesures sociales inspirées du programme commun, puis décide du « tournant de la rigueur ». Il se présente en Européen convaincu, maintient la France dans l’alliance atlantique ainsi que la « Françafrique ». Avec la « doctrine Mitterrand », il s’engage à ne pas extrader les anciens terroristes d’extrême gauche. Après la défaite de la gauche aux élections législatives de 1986, il nomme Jacques Chirac à la tête du gouvernement, inaugurant la première cohabitation.

En 1988, il est réélu président de la République face à Jacques Chirac. Son second mandat est marqué par l’engagement militaire de la France dans la guerre du Golfe, par l’adoption du traité de Maastricht, par la deuxième cohabitation (avec Édouard Balladur), par le déclin de sa popularité, par des révélations sur son passé et son état de santé déclinant.

Seul président à avoir effectué deux septennats complets, François Mitterrand détient le record de longévité à la présidence de la République française. Atteint d’un cancer de la prostate diagnostiqué dès 1981, il meurt quelques mois après son départ de l’Élysée.

Situation personnelle

Origines

François Maurice Adrien Marie Mitterrand est né le dans la ville de Jarnac (Charente), au sein d’une famille bourgeoise catholique et conservatrice. Son grand-père paternel était chef de gare à Jarnac, fils d’un éclusier du canal de Berry, à Audes, dans le département de l’Allier ; c’était un catholique pratiquant. Sa grand-mère paternelle était limousine, d’une famille de petits fonctionnaires originaires de Séreilhac près de Limoges. Son père Joseph, né à Limoges, était ingénieur de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans puis, en 1919, s’installa à Jarnac pour reprendre la direction de la vinaigrerie de son beau-père, devenant plus tard président de la fédération nationale des syndicats de fabricants de vinaigre1. Sa mère, Yvonne Lorrain, issue d’une famille de tradition républicaine, était la fille de Jules Lorrain, producteur vinaigrier, négociant en vins et eaux de vie et conseiller municipal de Jarnac (et petit-neveu par alliance du ministre Léon Faucher). François est le cinquième d’une fratrie de huit enfants. Il a trois frères : Robert (1915-2002), polytechnicien, administrateur de sociétés ; Jacques (1918-2009), général d’armée aérienne ; Philippe (1921-1992), exploitant agricole et ancien maire de Saint-Simon en Charente, et quatre sœurs : Marie-Antoinette (1909-1999) épouse Fernand Ivaldi, puis Pierre de Renoult, puis Pierre Gabriel Signard ; Marie-Josèphe (1912-1997) épouse Charles, marquis de Corlieu, puis Jean Wegmann ; Colette (1914-2004), épouse du capitaine Pierre Landry ; et Geneviève (1919-2006), épouse d’Eugène Delachenal, polytechnicien et banquier.

Enfance et études

François est baptisé le en l’église Saint-Pierre de Jarnac2. Il grandit dans une famille fortunée, disposant de l’électricité dès 1922. Il fréquente l’école privée Sainte-Marie de Jarnac avec son frère Robert jusqu’en 1925. Cette année-là, François entre comme pensionnaire au collège privé d’enseignement catholique Saint-Paul d’Angoulême pour entamer des études secondaires. Il se révèle excellent en histoire, en géographie, en latin et en philosophie, et prend goût pour la littérature ; il répugne aux mathématiques, à la physique et à l’anglais. Il devient membre de la Jeunesse étudiante chrétienne, structure étudiante de l’Action catholique. En 1933, un discours lui vaut de remporter le championnat de l’éloquence de son école ; il échoue au championnat régional3.

Il est admissible au « premier bac » en classe de première, mais échoue à l’oral4. Il redouble, est admis et obtient son baccalauréat littéraire en 19343. Il choisit de s’inscrire aux facultés des lettres et de droit de Paris. À son arrivée dans la capitale, il s’installe au 104, rue de Vaugirard, pension où se trouve un foyer mariste, la Réunion des étudiants. Il s’y forme intellectuellement auprès de ses premiers amis, Claude Roy, Pierre Bénouville et André Bettencourt.

Après une première année de droit, il s’inscrit parallèlement en 1934 à l’École libre des sciences politiques, de laquelle il sort diplômé en juin 1937 dans la section générale, classé 5e sur 50 de sa promotion5, avec la mention « bien »6,7. La même année, il obtient un diplôme d’études supérieures de droit public avec mention bien, à la suite de l’obtention d’une licence de lettres l’année précédente3,8.

À partir de , François Mitterrand milite pendant plus d’un an aux Volontaires nationaux, mouvement de jeunesse de la droite nationaliste des Croix-de-Feu du colonel de La Rocque9. Porté par un courant très anticommuniste, il adhère à ce mouvement jusqu’à la dissolution des ligues factieuses10. Il participe aux manifestations contre « l’invasion métèque » en février 1935 puis à celles contre le professeur de droit Gaston Jèze, après la nomination de ce dernier comme conseiller juridique de l’empereur d’Éthiopie Haïlé Sélassié Ier, en 11. Il cultive par la suite des relations d’amitiés ou de famille avec des membres de la Cagoule, mais ces liens ne traduisent pas une connivence idéologique selon Henry Rousso et Pierre Péan12.

Mitterrand, un temps critique littéraire, écrit sur la société contemporaine et la politique dans la Revue Montalembert et dans le quotidien L’Écho de Paris d’Henri de Kérillis, proche du Parti social français. Il y écrit notamment un article regrettant que le Quartier latin se soit laissé envahir par le « dehors ». « Désormais, le Quartier latin est ce complexe de couleurs et de sons si désaccordés qu’on a l’impression de retrouver cette tour de Babel à laquelle nous ne voulions pas croire »13. Il publie également, le , un compte rendu de la conférence donnée par Marcel Griaule sur l’Éthiopie, concluant notamment qu’« Il est toujours utile de connaître l’histoire de peuples si particuliers, et, en même temps, si pareils aux autres, car, au fond, ce n’est pas la couleur de la peau ou la forme des cheveux qui ont donné quelque valeur aux âmes »14. Il se serait aussi inquiété de l’expansionnisme nazi lors de l’Anschluss dans l’un de ses articles15.

Une fois son diplôme de Sciences Po obtenu, il s’inscrit pour le service militaire dans l’infanterie coloniale. Il y rencontre Georges Dayan (juif et socialiste) après l’avoir sauvé d’agressions d’antisémites de l’Action française et devient son meilleur ami16.

Il passe le concours de l’École nationale de la marine marchande en janvier 1938, où il se classe cinquième. Il décide de ne pas s’y inscrire ; il réussit le concours du rédactorat de la préfecture de la Seine, mais décline également3. Il prépare une thèse de sociologie politique sur la Tchécoslovaquie mais l’abandonne17. En septembre, il est incorporé pour son service militaire dans le 23e régiment d’infanterie coloniale.

En , lors de l’engagement de la France dans la Seconde Guerre mondiale et terminant ses études d’avocat à Paris, il est envoyé sur la ligne Maginot avec le grade de sergent-chef, à proximité de Montmédy au 23e régiment d’infanterie coloniale 7e compagnie du capitaine Xavier Louis. En , quelques jours avant l’invasion allemande, il se fiance avec Marie-Louise Terrasse (future Catherine Langeais, elle rompt en pour épouser peu après un comte polonais)18.

Fin , dans le train de prisonniers qui le conduit en Allemagne, François Mitterrand médite sur les causes du désastre, qu’en lecteur attentif de Jacques Bainvillen 2, il fait remonter à la Révolution française : « […] et je pensais que nous, les héritiers de 150 années d’erreurs, nous n’étions guère responsables »19.

Familles et liaisons

Pendant la Seconde Guerre mondiale, François Mitterrand rencontre une jeune résistante bourguignonne, Danielle Gouze, et l’épouse le 28 octobre 1944. Avec elle (présidente, de 1986 à 2011, de la fondation France Libertés fondée en 1986), il a eu trois fils : Pascal, né le 10 juillet 1945 et mort à deux mois et vingt jours, le 30 septembre 1945 ; Jean-Christophe, né le , qui a été conseiller aux affaires africaines du président Mitterrand ; Gilbert, né le , maire de Libourne (Gironde) de 1989 à 2011 et député de la Gironde entre 1981 et 2002.

Michèle Arnaud, chanteuse et productrice, fut l’une de ses maîtresses20.

D’une relation extra-conjugale avec Anne Pingeot, conservatrice de musée, François Mitterrand a eu une fille : Mazarine Pingeot, née le , à Avignon, qu’il reconnaît le devant notaire21. Après avoir obtenu son agrégation de philosophie, elle a commencé une carrière d’enseignante puis est devenue écrivaine et chroniqueuse de télévision.

Par ailleurs, Hravn Forsne, un militant politique suédois né en 1988, affirme, dans un entretien publié dans un journal suédois le 8 août 2014, être le fils biologique de François Mitterrand22,23. Sa mère, la journaliste suédoise Christina Forsne, avait évoqué, dans un livre paru en 1997, la liaison qu’elle aurait eue avec l’ancien chef de l’État français24,25.

À partir de 1988, François Mitterrand entretient une liaison avec une étudiante en droit et militante socialiste, qu’il reçoit de nombreuses fois à l’Élysée26.

Relations avec le régime de Vichy et Résistance

À la suite de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, François Mitterrand est mobilisé sur la ligne Maginot27. Le , en tant que sergent-chef, il est blessé à l’omoplate droite ; après avoir été soigné, il est fait prisonnier par les Allemands le 18 juin. Après dix-huit mois dans les stalags IX A de Ziegenhain-Trutzhain et IX C de Schaala et deux tentatives infructueuses, il s’évade en décembre 1941 et rentre en France28.

En , bien que recherché par les Allemands en tant qu’évadé, après un séjour chez les Sarrazin à Mantry30, puis chez les Levy-Despas à Saint-Tropez, il travaille à la Légion française des combattants et des volontaires de la révolution nationale en tant qu’agent contractuel du gouvernement de Vichy puis, à partir de juin, au Commissariat au reclassement des prisonniers de guerre, où il est chargé des relations avec la presse et où il favorise la fourniture de faux papiers pour aider les évasions31. En juin 1942, il participe à des réunions au château de Montmaur, où sont jetées les premières bases de son réseau de Résistance32. C’est Antoine Mauduit, ancien prisonnier de guerre arrivé à Vichy en mai, qui est à l’origine de ce rassemblement de Montmaur baptisé « la Chaîne », ouvert à des résistants de tendances et origines diverses33.

Le , François Mitterrand est reçu par le maréchal Pétain, avec plusieurs responsables du Comité d’entraide aux prisonniers rapatriés de l’Allier. Le , en représailles à l’invasion par les Alliés de l’Afrique du Nord trois jours plus tôt, les Allemands envahissent la zone libre : le mythe de Pétain, « le bouclier » protégeant la France, vole en éclats, seule « l’épée » (la Résistance) demeurait. Cet événement va inciter Mitterrand à s’engager plus fermement dans la Résistance aux dépens du gouvernement de Vichy34.

En , Mitterrand démissionne du Commissariat, à la suite du remplacement du vichysto-résistant Maurice Pinot par André Masson, un partisan de la collaboration. Il conserve cependant un poste à la tête des centres d’entraides. Il se met également en relation avec les Chantiers de jeunesse, une organisation de service national créée par Vichy après l’armistice, et avec les Compagnons de France, une association essentiellement destinée aux adolescents34.

Au cours des réunions de février 1943 à Montmaur avec les membres de « la Chaîne »35, Mitterrand fait valoir ses arguments donnant priorité aux anciens prisonniers, en l’occurrence empêcher leur récupération par Pierre Laval, s’opposant ainsi à Michel Cailliau (le neveu du général de Gaulle), partisan d’une lutte armée immédiate. Le conflit entre les deux hommes persistera36.

En , puis plus tard au printemps, il se rapproche de la puissante Organisation de résistance de l’Armée (ORA), en cours de formation. Il commence à prendre Morland comme pseudonyme, nom emprunté à la station de métro Sully-Morland, technique utilisée par les cagoulards37. Il utilisera aussi les noms de code Purgon, Monnier, Laroche, capitaine François, Arnaud et Albre. Il cofonde le Rassemblement national des prisonniers de guerre avec Maurice Pinot financé par l’ORA.

Plusieurs membres du réseau Mitterrand-Pinot sont, en pratique, membres de l’ORA. François Mitterrand lui-même est considéré par le service Action de l’organisation comme un de ses membres. Plusieurs actions sont décidées en commun entre des dirigeants de l’ORA et des dirigeants du RNPG et exécutées par des militants des deux mouvements38.

En , Mitterrand rencontre Henri Frenay et le convainc de travailler avec lui. Grâce à Frenay, la Résistance intérieure soutient François Mitterrand contre Michel Cailliau39. Mitterrand se retrouve ainsi au cœur d’un réseau d’influence qui comprenait l’ORA, Maurice Pinot et ses partisans, les Chantiers, les Compagnons, et les centres d’entraide, tandis que Michel Cailliau, en rupture avec « la Chaîne » de Montmaur, lance son propre réseau appelé le Mouvement de résistance des prisonniers de guerre et des déportés (MRPGD)40.

Cependant, la date du , lors de sa rencontre avec le gaulliste Philippe Dechartre, a été considérée comme le moment de sa rupture définitive avec ses anciens protecteurs de Vichy[réf. nécessaire]. Selon Philippe Dechartre, la rencontre du fut organisée, car : « il y avait trois mouvements [de Résistance :] […] le mouvement gaulliste, le mouvement communiste et un mouvement né des Centres d’entraide […] donc on m’a confié [à Philippe Dechartre] la mission de préparer ce qu’on appellerait ensuite la fusion [des trois mouvements] »41.

En février ou mars 1943, parrainé par deux anciens « cagoulards » (Gabriel Jeantet, membre du cabinet du maréchal Pétain, et Simon Arbellot), et après l’instruction de son dossier par Paul Racine, il est décoré de l’ordre de la Francisque42,43 par le maréchal Pétain : il est le récipiendaire no 2 202, délégué du Service national des prisonniers de guerre44,45. Pour obtenir cette décoration, il a dû en faire la demande en remplissant un formulaire indiquant : « Je fais don de ma personne au maréchal Pétain, comme il a fait don de la sienne à la France. Je m’engage à servir ses disciples et à rester fidèle à sa personne et à son œuvre »46.

Selon Jean Pierre-Bloch, chef de la section non militaire du Bureau central de renseignements et d’action (BCRA) à l’époque, « c’était sur notre ordre que François Mitterrand était resté dans les services de prisonniers de Vichy. Lorsqu’il a été proposé pour la francisque, nous avons parfaitement été tenus au courant ; nous lui avions conseillé d’accepter cette « distinction » pour ne pas se dévoiler. »47 Pour lui comme d’autres résistants qui travaillent pour Vichy, comme Bernard de Chalvron, Raymond Marcellin ou encore Maurice Couve de Murville, accepter cette distinction constitue une couverture idéale48,n 3.

L’activité du RNPG se déplace, au cours de l’année 1943, de la fourniture de faux papiers vers la fourniture de renseignements à la France libre. Selon Pierre de Bénouville, « François Mitterrand avait réussi à mettre sur pied un véritable réseau de renseignement dans les camps. Grâce aux prisonniers de guerre, nous avons pu prendre connaissance d’informations, parfois décisives, sur ce qui se passait derrière les frontières ». Philippe Dechartre a aussi confirmé l’importance du RNPG comme réseau de renseignement51.

Le , François Mitterrand et le militant communiste Piatzook sont les auteurs d’un coup d’éclat lors d’une grande réunion publique à Paris, salle Wagram, consacrée à la « relève » des prisonniers par les ouvriers. Au moment où André Masson flétrit la « trahison des gaullistes », François Mitterrand l’interpelle de la salle et lui dénie le droit de parler au nom des prisonniers de guerre, qualifiant la relève d’escroquerie. François Mitterrand n’est pas arrêté, sa fuite ayant été facilitée par Piatzook52.

C’est au mois de novembre 1943 que François Mitterrand passe à la clandestinité, après que son appartement rue Nationale à Vichy a fait l’objet d’une descente de la Gestapo4 qui perquisitionne son domicile en son absence et y interpelle deux membres du réseau Mitterrand–Pinot qui sont envoyés en déportation dont l’un, le logeur M. Renaud, ne reviendra pas53,54. Un peu plus tard dans la journée, prévenue par un membre du réseau qui a pu s’échapper, l’épouse du colonel Pfister, dirigeant de l’Organisation de résistance de l’armée, repousse Mitterrand, de retour de Paris, dans le wagon dont il sort en gare de Vichy où la Gestapo l’attend55.

En , il se rend clandestinement par avion le 15 à Londres56,57,58,59 puis à Alger, où il rencontre le général de Gaulle60, le général Giraud et Pierre Mendès France. La rencontre fut âpre, de Gaulle demande que les organisations de prisonniers fusionnent sous l’égide de MRPGD, seule condition pour recevoir matériel et argent. « Contre Caillau, Mitterrand va finir par l’emporter à l’issue de cette réunion de Montmaur. Au neveu du Général qui réclame un plan global de résistance, il réplique que « ce n’est pas le moment »61.

Le , Henri Frenay écrit à Michel Cailliau qu’il se « porte personnellement garant » de François Mitterrand, et que le général de Gaulle partage son point de vue. Suivant Philippe Dechartre, c’est alors qu’il est toujours en Angleterre que le fonctionnaire vichyste Jean-Paul Martin, en accord avec René Bousquet, le fait prévenir des risques imminents d’arrestation qui pèsent sur lui à son retour, la Gestapo l’ayant repéré62.

Ascension politique

Ascension et glissement vers la gauche (1944-1954)

De retour en France, François Mitterrand participe au gouvernement des secrétaires généraux voulu par le général de Gaulle avant l’installation du gouvernement provisoire à Paris : à partir de , il dirige le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD) qui unifie tous les réseaux de résistance de prisonniers de guerre. En , il est nommé au sein du gouvernement provisoire secrétaire général aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés (PDR), correspondant du ministre Henri Frenay dans l’attente de son retour de Londres63. En août 1944, Mitterrand participe à la libération de Paris, où il participe à la prise du Commissariat général aux prisonniers de guerre et refuse le poste de secrétaire général PDR lorsque Frenay prend la tête du ministère le 2 septembre63. Il est alors élu Président du MRPGD63. et, le , il épouse Danielle Gouze à l’église Saint-Séverin, avec Jean Munier, Roger-Patrice Pelat, Henri Frenay et Christine Gouze comme témoins64.

À son poste de secrétaire général des Prisonniers et des Victimes de guerre, il intervient en faveur de l’écrivain Robert Gaillard, qu’il a connu en captivité65.

En , François Mitterrand accompagne le général Lewis comme représentant de la France pour la libération des camps de Kaufering et de Dachau, à la demande du général de Gaulle66. C’est là, en compagnie de Pierre Bugeaud, qu’il découvre, « par un hasard providentiel »67, Robert Antelme, mari de son amie Marguerite Duras, à l’agonie, atteint du typhus. Les mesures sanitaires interdisant de l’évacuer, il organise l’évasion de cet ancien membre de son réseau. Rétabli, celui-ci sera l’auteur d’un livre important sur la déportation : L’Espèce humaine68.

En 1945, François Mitterrand et André Bettencourt apportent un témoignage en faveur du fondateur du groupe L’Oréal, mais aussi collaborateur et ancien financier de la Cagoule, Eugène Schueller69. François Mitterrand est alors brièvement engagé comme président-directeur général des Éditions du Rond-Point et directeur du magazine Votre Beauté appartenant au groupe fondé par Schueller70.

En , François Mitterrand adhère à l’Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR), qu’il préside ensuite de 1953 à 1965 et qui lui offre un premier laboratoire politique71.

Candidat aux élections de la seconde Assemblée constituante, le , dans la 5e circonscription de la Seine, il ne recueille que 6 % des voix. Par la suite, François Mitterrand hésite entre s’implanter politiquement dans la Vienne ou dans la Nièvre72. Eugène Schueller le convainc alors de se présenter dans la Nièvre sous l’étiquette du Rassemblement des gauches républicaines73. Pour sa campagne, il bénéficie du soutien d’Edmond Barrachin et de financements du marquis de Roualle, patron du jambon Olida74. Avec l’aide du clergé et des notables nivernais, François Mitterrand est élu, le , député de la Nièvre, à la tête d’une liste « Unité et action républicaine », au programme anticommuniste. François Mitterrand abandonne alors ses fonctions aux éditions du Rond-Point.

François Mitterrand devient en 1947 l’un des plus jeunes ministres de France75 avec le portefeuille des Anciens Combattants et des Victimes de guerre dans le gouvernement du socialiste Paul Ramadier. Dans les années qui suivent, il détient plusieurs portefeuilles ministériels, dont ceux de l’Information, de la France d’Outre-mer, et le ministère délégué au Conseil de l’Europe.

En , parmi 800 délégués (dont Konrad Adenauer, Léon Blum, Winston Churchill, Harold Macmillan, Paul-Henri Spaak et Altiero Spinelli), il participe au congrès de La Haye, à l’origine du Mouvement européen, auquel il adhère76.

À l’issue des élections cantonales de 1949, il est élu conseiller général de la Nièvre dans le canton de Montsauche-les-Settons. Il est réélu en 1955, 1961, 1967, 1973 et 1979.

En 1950, René Pleven le nomme ministre de l’Outre-Mer. Il est partisan de l’instauration d’une union franco-africaine où les territoires d’outre-mer jouiraient d’une autonomie négociée et librement consentie et s’efforce d’améliorer le sort des Africains, encore soumis à un régime très dur. Il est alors traité de « bradeur d’empire » : il s’attire dès cette époque une vive hostilité de la part des colons et du RPF, le parti gaulliste de l’époque, qui s’exprime notamment par la voix de Jacques Foccart, Édouard Frédéric-Dupont et Maurice Bayrou77,78. Missionné par René Pléven, il négocie avec Félix Houphouët-Boigny pour le convaincre de détacher son parti le Rassemblement démocratique africain du parti communiste auquel il est apparenté et détendre ainsi les rapports avec l’administration française79. Lors des élections législatives de 1951, le RDA présente une liste commune avec l’UDSR. Afin de consolider cette politique libérale, François Mitterrand relève le gouverneur Laurent Péchoux, qui avait été nommé par son prédécesseur Paul Coste-Floret pour démanteler le RDA. François Mitterrand s’aliène alors le MRP80.

En août 1951, le Mouvement républicain populaire obtient de René Pleven que François Mitterrand quitte le ministère de l’Outre-Mer. Ne faisant plus partie du gouvernement, François Mitterrand, réélu à l’Assemblée le , devient président du groupe parlementaire et renforce son influence sur l’UDSR, et obtient l’élection, au poste de secrétaire général, d’un de ses partisans, Joseph Perrin. Pour autant, il conserve sa loyauté à René Pleven, resté président du Conseil81.

En 1952, François Mitterrand devient ministre d’État sous le gouvernement d’Edgar Faure. Il prend en charge le dossier tunisien et esquisse un plan d’autonomie interne. Mais le gouvernement Faure est renversé six semaines seulement après sa formation. Les libéraux en matière coloniale (c’est-à-dire ceux qui refusent la répression systématique et prônent l’égalité des droits entre colons et colonisés, puis l’autonomie, voire l’indépendance si elle est réclamée avec force par la population et un interlocuteur crédible) sont provisoirement écartés du pouvoir82,83.

Après la formation du gouvernement d’Antoine Pinay, François Mitterrand critique la participation systématique de l’UDSR aux gouvernements et demande un recentrage à gauche. Il dénonce à l’Assemblée la politique répressive du gouvernement et défend avec vigueur le droit des Tunisiens à l’autonomie84.

En 1953, il devient ministre délégué au Conseil de l’Europe, mais démissionne rapidement en raison de son hostilité à la répression menée au Maroc et en Tunisie ; il préconise vis-à-vis de ces pays, ainsi que pour l’Indochine, une politique plus libérale. Il signe, avec des personnalités comme Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Alain Savary ou Louis Vallon, le « manifeste France-Maghreb », demandant que « soient mis en œuvre tous les moyens légaux pour que les principes des droits de l’homme soient appliqués sans distinctions en Afrique du Nord »85.

Le , il est élu président de l’UDSR par le comité directeur86. Il soutient alors une ligne libérale (mais déjà commune à cette époque) pour l’outre-mer : arrêt de la guerre d’Indochine, constitution d’un ensemble franco-africain, fédéral puis confédéral87 (ce qui revient à accorder l’autonomie, voire l’indépendance-association aux territoires colonisés). Il publie au même moment Aux frontières de l’Union française. Indochine-Tunisie, préfacé par Pierre Mendès France. Il se prononce pour l’indépendance de l’Indochine (avec, si possible, une association) et pour une refonte des liens avec les pays africains : la défense, la monnaie et la politique étrangère doivent relever de l’Union française, avec une pleine association des Africains aux décisions ; les autres domaines doivent relever de l’autonomie des populations locales. Plus généralement, l’élection de François Mitterrand marque une évolution de l’UDSR vers des positions plus à gauche, cependant que le nouveau président du parti « se positionne dès lors pour atteindre l’hôtel Matignon »88.

Dans la tourmente de la guerre d’Algérie (1954-1958)

En 1954, il est nommé ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Pierre Mendès France, formé en juin, qui met fin à la guerre d’Indochine par les accords de Genève du 21 juillet et reconnaît l’autonomie interne de la Tunisie par le discours de Carthage du 31 juillet. François Mitterrand est alors opposé à l’indépendance de l’Algérie. Ses tentatives de muter le gouverneur général Léonard et le directeur de la mosquée de Paris, puis d’augmenter le SMIG d’Algérie, rencontrent l’hostilité des colons et de l’administration89,90. En septembre, il est l’objet de rumeurs malveillantes dans le cadre de l’affaire des fuites. Il s’avère que Mendès France a fait faire depuis deux mois une enquête discrète par son directeur de cabinet, André Pélabon, sur des fuites ayant eu lieu au Comité supérieur de la Défense nationale ; le président du Conseil n’en a informé ni son ministre de l’Intérieur ni son ministre de la Défense nationale91,92. Deux hauts fonctionnaires seront condamnés pour trahison.

Du 19 au , il se rend en Algérie, où il rencontre une nette hostilité de la part des partisans de l’Algérie française93.

Le , à la tribune de l’Assemblée nationale, alors que les premiers conflits de la guerre d’Algérie éclatent, il déclare : « La rébellion algérienne ne peut trouver qu’une forme terminale : la guerre. », puis « L’Algérie, c’est la France. »94

En , le gouvernement annonce une forte augmentation des investissements sociaux en Algérie dans l’agriculture et l’éducation, et entend préparer « l’égalité des citoyens […] des chances égales à tous ceux, quelle que soit leur origine, qui naissent sur le sol algérien95. » François Mitterrand, ministre de l’Intérieur, autorise alors Germaine Tillion à mener une enquête dans la zone d’insurrection, afin, entre autres, de signaler les éventuelles exactions policières96. En accord avec le président du Conseil, il fusionne la police d’Alger avec celle de Paris. Les décrets du , qui mettent fin à l’autonomie de la police d’Algérie, contribuent à permettre la mutation de deux cents agents soupçonnés d’actes de torture ou de l’avoir encouragée. Parmi eux, le directeur des Renseignements généraux d’Alger97. Les députés conservateurs en matière coloniale critiquent fermement cette décision. D’après François Mitterrand, la suppression de ce « système détestable » est à l’origine de la chute du gouvernement Mendès France, un mois plus tard (lettre à Pierre Mendès France, )98. En tout état de cause, le sénateur Henri Borgeaud, porte-parole des pieds-noirs, avait ainsi menacé : « Si vous fusionnez les polices, nous voterons contre votre gouvernement »99.

François Mitterrand assiste Pierre Mendès France dans les négociations qui aboutissent à l’autonomie de la Tunisie et du Maroc.

L’Assemblée nationale ayant été une nouvelle fois dissoute, il mène campagne dans la Nièvre et conserve son siège lors des élections du . Un mois plus tard, il est nommé garde des Sceaux dans le gouvernement Guy Mollet. François Mitterrand participe aux travaux du gouvernement, qui accorde l’indépendance à la Tunisie et au Maroc, l’autonomie à l’Afrique noire. Sur la question algérienne, il critique fermement (en privé100,101) la dérive répressive qui suit l’échec de la tentative de libéralisation, en février 1956. Toutefois, c’est lui qui est chargé par le Conseil des ministres de défendre le projet de loi remettant les pouvoirs spéciaux à l’armée102. Il donne systématiquement son aval, en tant que garde des Sceaux, aux nombreuses sentences de mort prononcées par les tribunaux d’Alger contre des militants de la lutte pour l’indépendance, notamment Fernand Iveton, membre du Parti communiste algérien (PCA), guillotiné à Alger le . Sous son ministère, quarante-cinq militants algériens sont condamnés à mort de manière souvent expéditive103 pour lesquels Mitterrand ne donne que sept avis favorables à la grâce, refusant de gracier dans 80 % des cas connus, six avis étant manquants104. Les témoins cités par son biographe Jean Lacouture décrivent un homme profondément hésitant. Cependant, au risque de s’exposer à l’accusation d’avoir couvert, voire encouragé des pratiques renouvelées de celles de la Gestapo et relevant pour le moins du crime de guerre, il reste au gouvernement, car il veut accéder à la présidence du Conseil, où ses pouvoirs seraient plus importants105.

D’autre part, comme garde des Sceaux du gouvernement Guy Mollet (de février 1956 à juin 1957), en rédigeant et faisant adopter la loi de mars 1956 qui donnait tous pouvoirs aux militaires en matière de justice sur le sol algérien, François Mitterrand a créé les conditions légales de la torture en Algérie106, dans le temps où Bourgès-Maunoury, son collègue au ministère de la Défense nationale, ferme partisan d’une solution militaire, faisait instituer107 les techniques contre-insurrectionnelles inspirées par Lacheroy et Hogard qui permirent au général Massu, assisté du colonel Trinquier, de gagner la bataille d’Alger (janvier à octobre 1957)108.

Dans un tout autre domaine, il fait adopter le statut de l’Agence France-Presse.

Après la démission de Guy Mollet, François Mitterrand refuse de participer à un gouvernement, à moins de le diriger. Il n’y parvient pas, bien que le président René Coty ait sérieusement envisagé de faire appel à lui.

Le , il refuse de voter la confiance à Charles de Gaulle, expliquant ainsi son vote :

« Lorsque, le , le général de Gaulle s’est présenté devant l’Assemblée consultative provisoire issue des combats de l’extérieur ou de la Résistance, il avait près de lui deux compagnons qui s’appelaient l’honneur et la patrie. Ses compagnons d’aujourd’hui, qu’il n’a sans doute pas choisis, mais qui l’ont suivi jusqu’ici, se nomment le coup de force et la sédition. […] En droit, le général de Gaulle tiendra ce soir ses pouvoirs de la représentation nationale ; en fait, il les détient déjà du coup de force109. »

En , il appelle à voter non au référendum sur la Constitution, qui est néanmoins adoptée à une très large majorité, puis promulguée le .

Dans la 3e circonscription de la Nièvre, François Mitterrand est battu aux élections législatives de 1958 rétablissant le scrutin uninominal à deux tours. Arrivé troisième au premier tour le , il se maintient face au socialiste Daniel Benoist, conseiller général du canton de Luzy, contribuant à faire élire le le candidat républicain indépendant Jehan Faulquier, conseiller général du canton de Corbigny110.

Survie politique et premières tentatives d’union de la gauche (1959-1971)

En mars 1959, il est élu maire de Château-Chinon (il le reste jusqu’à mai 1981) et, un mois plus tard, sénateur de la Nièvre. Il s’inscrit au groupe de la Gauche démocratique.

En octobre 1959, a lieu l’attentat simulé de l’Observatoire dans lequel François Mitterrand est mis en cause et qui le mène, après la levée de son immunité parlementaire111, à être inculpé le 9 décembre pour outrage à magistrat au motif d’avoir caché à la justice ses rencontres avec Robert Pesquet112 et après que, dans une nouvelle version qu’il donne au juge d’instruction, il révèle que Pesquet, devant participer directement à l’attentat, lui aurait suggéré un attentat manqué113. La loi d’amnistie de 1966 met fin à la procédure.

Il effectue en 1961 un voyage en Chine où il rencontre Mao Zedong.

Le , François Mitterrand est appelé à témoigner à décharge au procès du général Salan par Jean-Louis Tixier-Vignancour. Le témoignage de Mitterrand porta sur l’« affaire du bazooka », tentative d’assassinat perpétrée contre le général Salan le et qui avait fait un mort, le colonel Rodier. Mitterrand appuya la thèse de Salan à propos du complot gaulliste fomenté (plus ou moins indirectement, c’est selon) par Michel Debré (d’autres personnalités comme Roger Frey et Alain Griotteray furent aussi citées comme prenant aussi plus ou moins part au complot). Cette thèse du complot gaulliste fomenté directement par Debré fut reprise par Mitterrand dans un éditorial du Courrier de la Nièvre. Les auteurs et commanditaires de l’attentat, Philippe Castille, Michel Fechoz et René Kovacs notamment, avaient motivé leur action par la nécessité de remplacer le général Salan, considéré avec Pierre Mendès France comme le liquidateur de l’Indochine, par un général authentiquement favorable à l’Algérie française. Pour François Mitterrand, « Raoul Salan garde le droit de récuser certains de ses accusateurs qui, pour corriger la maladresse de l’avoir manqué, firent de lui plus tard son complice dans les événements de mai 1958 qui ramenèrent le général de Gaulle au pouvoir ». Une partie de la gauche s’en prit alors à Mitterrand, lui reprochant d’être intervenu dans un règlement de comptes au sein de la droite française, d’avoir été jusqu’à saluer Salan dans son box et d’avoir pris place au milieu de ses partisans.

Le , Mitterrand retrouve son siège de député de la Nièvre et abandonne celui de sénateur. À l’Assemblée nationale, il appartient au Rassemblement démocratique, groupe de centre-gauche proche du Parti radical et présidé par Maurice Faure114.

Lors du référendum de 1962 sur l’élection au suffrage universel du président de la République, il appelle à voter « non », alors que le « oui » l’emporte avec 62,25 % des suffrages exprimés.

En 1964, il devient président du conseil général de la Nièvre. Il prend la tête de la Convention des institutions républicaines (CIR) et publie Le Coup d’État permanent, qui renforce sa position d’opposant de gauche à Charles de Gaulle.

Conscient des divisions de la gauche et de la difficulté de se placer en chef de file (Paris égaré par ses intellectuels de gauche)115, François Mitterrand décide de concentrer ses attaques contre l’image même du général de Gaulle, image renforcée, en particulier, par son célèbre appel du 18 Juin. En effet, François Mitterrand craignait que l’image de De Gaulle, bien ancrée dans l’opinion, réduise ses chances dans une élection au suffrage direct, même avec une gauche rénovée.

En outre, la séparation des pouvoirs et les domaines réservés prévus par la Constitution en cas de cohabitation conduisent François Mitterrand à radicaliser sa position.

D’où l’agressivité qu’il manifeste en 1964, il précise : « qu’il importe que l’opposition s’affirme sans accommodement. Il n’y a d’opposition qu’inconditionnelle dès lors qu’il s’agit de substituer un système de gouvernement à un autre. Retoucher, aménager, corriger le pouvoir absolu c’est déjà composer avec lui, c’est mimer l’opposition de Sa Majesté qui, autant que la majorité, participe au régime qui le soutient. »116

Candidature à l’élection présidentielle de 1965

En 1965, bien que représentant d’une petite formation politique (la CIR), il est le candidat unique de la gauche à l’élection présidentielle117. Il axe sa campagne sur le changement comme l’indique son slogan de campagne : « Un président jeune pour une France moderne ». Son résultat semble inespéré (en seconde position avec 31,78 % des suffrages), tout comme celui du candidat centriste Jean Lecanuet (15 % des suffrages). François Mitterrand reçoit alors l’appui pour le second tour de toute la gauche, mais aussi du conservateur modéré Paul Reynaud118,119 et d’une partie de l’extrême droite : Jean-Louis Tixier-Vignancour et des partisans de l’OAS. Au soir du second tour, Mitterrand est battu avec le score de 44,80 % des suffrages contre 55,20 % au général de Gaulle120.

Président de la Fédération de gauche (1965-1968)

Fort de ce résultat (peu de gens pensaient initialement que de Gaulle pouvait être mis en ballottage), il prend la tête de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS), qui regroupe les petits partis de la gauche non communiste (essentiellement la SFIO, le Parti radical, la CIR et divers clubs). Il forme également le premier contre-gouvernement en France, en 1966, expérience qui ne dure qu’un an. Aux élections législatives de mars 1967, le scrutin uninominal à deux tours et la nouvelle disposition qui relève le seuil et élimine du second tour tous les candidats n’ayant pas obtenu au premier tour au moins 10 % des inscrits, favorisent la majorité sortante face à une opposition hétéroclite (PC, PS et centristes de Jacques Duhamel) et désunie. Mais avec 194 sièges, l’ensemble des partis de gauche (FGDS, Parti communiste) parvient à gagner 63 sièges, le Parti communiste restant la principale force de gauche avec 22,5 % des suffrages121.

Néanmoins, la coalition gouvernementale est reconduite avec une majorité réduite à un seul siège à l’Assemblée nationale (247 sièges sur 487, dont 231 sièges en métropole). En métropole, au premier tour, l’ensemble de la gauche (FGDS, PSU, PCF) obtient même plus de voix que les seuls partis gouvernementaux gaullistes et giscardien (46 % contre 42,6 %), alors que le Centre démocrate de Duhamel recule de trois points à 7 % des voix. Mais avec le taux exceptionnel en France de 38 % des suffrages (en hausse de deux points par rapport au précédent scrutin), l’Union pour la Ve République reste le premier parti de France122.

Le , il déclare : « il convient dès maintenant de constater la vacance du pouvoir et d’organiser la succession ». Cette déclaration est faite la veille du départ du général de Gaulle, parti consulter le général Massu en Allemagne123. Il propose le nom de Mendès France pour former le gouvernement provisoire et annonce qu’il est candidat à la présidence de la République, au cas où une élection anticipée aurait lieu. De Gaulle a en effet annoncé qu’il organiserait un référendum, et qu’il démissionnerait si le « non » l’emportait (une idée à laquelle le général a finalement renoncé).

Le discours du 30 mai de De Gaulle réplique de façon sèche. Les élections législatives anticipées de juin 1968 se soldent par un raz-de-marée gaulliste (293 sièges pour la seule UNR et 61 sièges aux républicains indépendants) et une majorité à droite jamais vue depuis le Bloc national de 1919, alors que la gauche s’effondre de 194 à 91 députés. François Mitterrand parvient toutefois à sauver son siège de député.

En 1969, Mitterrand ne se présente pas à la présidence de la République, car il a perdu le soutien de Guy Mollet, qui refuse de lui accorder le soutien de la SFIO. La gauche, représentée par Gaston Defferre pour les socialistes, Jacques Duclos pour les communistes, et Michel Rocard pour le PSU, est éliminée du second tour de l’élection présidentielle, qui voit la victoire de Georges Pompidou face au centriste Alain Poher.

Premier secrétaire du Parti socialiste (1971-1981)

Lors du congrès d’Épinay de 1971, la Convention des institutions républicaines se fond dans le Parti socialiste (créé en 1969 en remplacement de la SFIO). François Mitterrand est élu premier secrétaire du PS, avec l’appui de l’aile gauche du parti, le CERES mené par Jean-Pierre Chevènement, et celui de deux puissantes fédérations, celles du Nord de Pierre Mauroy et des Bouches-du-Rhône de Gaston Defferre. Comme l’a rapporté Pierre Mauroy dans ses Mémoires, François Mitterrand n’envisageait pas initialement de devenir premier secrétaire : cette tâche devait revenir au dirigeant du Nord, et François Mitterrand lui-même devait exercer un rôle comparable à celui de Léon Blum entre 1921 et 1938. Mais Augustin Laurent aurait réclamé que Pierre Mauroy fût son successeur à la mairie de Lille sans exercer de responsabilités nationales.

En juin 1972, il signe le Programme commun de gouvernement avec le Parti communiste de Georges Marchais et le Mouvement des radicaux de gauche de Robert Fabre.

Aux élections législatives de 1973, le Parti socialiste obtient presque autant de voix que le Parti communiste au premier tour et davantage au second124, mettant fin à une supériorité qui remontait à 1946. Les élections cantonales qui ont lieu en septembre de la même année confirment cette évolution. Par ailleurs, le PSU chute de 4 à 2 % par rapport à 1968125. Au congrès du PS tenu à Grenoble la même année, la motion finale de François Mitterrand obtient 96 % des voix126.

Le , le président de la République, Georges Pompidou, meurt des suites d’une longue maladie. François Mitterrand est désigné candidat du Parti socialiste le 8 avril, puis devient le candidat unique de la gauche. Le , lors du second tour de l’élection présidentielle, François Mitterrand perd face à Valéry Giscard d’Estaing, avec 49,19 % des voix au second tour127.

Aux élections cantonales 1976 et aux élections municipales 1977, le PS devance nettement le PCF. En septembre 1977 a lieu la rupture de l’union de la gauche alors que les communistes, se sentant menacés, posaient de nouvelles conditions à l’actualisation du Programme commun.

À l’issue du second tour des élections législatives de 1978, la gauche, majoritaire au premier tour, est battue par la droite (UDF-RPR), qui obtient 291 sièges contre 200 à la gauche. Michel Rocard remet alors en cause François Mitterrand et la direction du Parti socialiste.

En avril 1979, François Mitterrand s’allie avec le CERES de Jean-Pierre Chevènement contre Michel Rocard (la « deuxième gauche ») pour remporter le congrès de Metz du Parti socialiste.

Victoire à l’élection présidentielle de 1981

Au cours de l’année 1980, il annonce sa candidature à l’occasion d’une entrevue avec Luce Perrot pour la promotion de son Ici et maintenant128. Lors du congrès extraordinaire de Créteil, qui se déroule en janvier 1981, il est désigné candidat du PS avec 83,64 % des voix129. Il adopte les « 110 propositions pour la France » comme programme, recyclant bon nombre de propositions du Programme commun. En même temps, il dévoile son slogan pour cette élection, « La force tranquille »130.

Le , au premier tour de l’élection présidentielle, il recueille 25,85 % des voix, contre 28,32 % pour Valéry Giscard d’Estaing. Jacques Chirac obtient 18,00 % des suffrages et Georges Marchais 15,35 %.

Durant l’entre-deux-tours, François Mitterrand bénéficie du ralliement des communistes à sa candidature et de la mauvaise campagne de Valéry Giscard d’Estaing131. Son élection est également facilitée par l’attitude de Jacques Chirac, qui se montre réticent à soutenir le président sortant132. Déclarant son intention de voter pour Valéry Giscard d’Estaing « à titre personnel », Jacques Chirac refuse de donner une consigne de vote, tandis que plusieurs permanences du RPR appellent leurs militants à voter en faveur du candidat socialiste133,134,135. En fait, dès 1980, un accord secret avait été trouvé, au domicile d’Édith Cresson, entre François Mitterrand et Jacques Chirac, ce dernier promettant de faire en sorte que son électorat se porte au second tour sur le candidat du PS, en espérant profiter du désenchantement de l’alternance136,137,138,139. Alors que Jacques Chirac a toujours publiquement démenti l’existence d’un tel accord140,141,142, François Mitterrand en a révélé l’existence à Valéry Giscard d’Estaing en décembre 1995, estimant que sans cet accord, avec 550 000 voix à la clé, il ne pouvait être élu143. Plusieurs personnalités politiques, dont Édith Cresson, confirment par la suite cet accord secret136,137,143.

Au soir du , François Mitterrand est élu président de la République avec 51,76 % des suffrages exprimés contre 48,24 % à Valéry Giscard d’Estaing.

Président de la République

Premier septennat (1981-1988)

Le , le septennat du nouveau président s’ouvre par une cérémonie au Panthéon. Puis il nomme son premier gouvernement dirigé par Pierre Mauroy.

Le lendemain, il dissout l’Assemblée nationale. Les élections qui suivent, les 14 et , lui donnent la majorité absolue au Parlement. Un deuxième gouvernement de Pierre Mauroy fait entrer quatre ministres communistes. De nombreuses réformes sociales sont alors adoptées.

Sur le plan économique, le septennat est marqué dans un premier temps par une vague de nationalisations (loi du ) et par une politique de maîtrise de l’inflation, infléchie vers l’austérité à partir du « tournant de la rigueur », vu comme un passage à une « culture de gouvernement » par les partisans de la deuxième gauche.

Le septennat s’achève en 1988 sous la première cohabitation de la Ve République.

Gouvernements Mauroy

Les deux premières années des gouvernements Mauroy se caractérisent par une série de mesures économiques à rebours des autres pays qui diminuent leurs dépenses publiques et par des relances keynésiennes qui fonctionnent mal.

Mesure phare du « programme commun de gouvernement » signé en 1972 entre le PS et le PCF, la loi du 13 février 1982 entraîne la nationalisation de banques (les 36 premières banques de dépôt, ainsi que Paribas et Suez) et de grands groupes industriels (Compagnie générale des eaux, Pechiney, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, Technicolor). Le gouvernement octroie une augmentation du SMIC de 10 %, des allocations familiales et logement de 25 %, handicapés de 20 %, procède à des mesures symboliques telles que la création de l’impôt sur les grandes fortunes (supprimé en 1987, rétabli en 1988 sous le nom d’ISF, impôt de solidarité sur la fortune). Suit une série de mesures touchant le travail telles que la semaine de 39 heures (durée légale du travail), la 5e semaine de congés payés, ainsi que des ordonnances sur le cumul emploi-retraite, le travail à temps partiel, et l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans. Le gouvernement accorde la retraite à 60 ans. Les lois Auroux sur le droit du travail transforment profondément les relations de travail en France. Enfin, la loi Quilliot modifie les droits et les devoirs des bailleurs et locataires.

Toutes ces mesures sont accompagnées par un premier blocage des prix, par la fin de l’indexation des salaires sur les prix144 et par un durcissement du contrôle des changes.

La relance de l’économie et les lois sociales amènent le Premier ministre à décider une augmentation de 27,5 % des dépenses publiques. Il en résulte au cours de l’année 1982, le triplement du déficit budgétaire, un accroissement de la dette publique de 418 milliards à 617 milliards de francs, un déficit de la balance extérieure de 93,3 Mds de francs au lieu de 50,6 Mds, un important écart d’inflation avec les partenaires européens, la dette extérieure étant multipliée par quatre en 3 ans. Il apparut, après la chute du franc, la nécessité de trois dévaluations : , et 145.

Confronté à une forte hausse de la dette et à une importante dégradation des comptes publics intérieurs et extérieurs, le gouvernement doit changer de politique : c’est le « tournant de la rigueur ». La France doit alors traiter avec des partenaires commerciaux (États-Unis, Royaume-Uni, Canada) qui effectuent une « révolution conservatrice » en adoptant une vision économique plus libérale, proche de l’austérité146.

Les gouvernements réalisent d’importantes réformes juridiques : suppression de la Cour de sûreté de l’État, abolition de la peine de mort, abrogation de la loi dite « anticasseurs », qui établissait notamment le principe d’une responsabilité pénale collective. Ils font adopter une loi d’amnistie, qui inclut les « délits homosexuels »147.

Différentes mesures sont prises concernant la vie culturelle et les médias telles l’autorisation des radios locales privées et la première fête de la musique, créée par Jack Lang, ministre de la Culture. Est créée la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle (ancêtre de l’actuelle ARCOM).

Plusieurs mesures sociétales sont entérinées comme la dépénalisation officielle de l’homosexualité. Le ministre de l’Intérieur Gaston Defferre fait cesser le fichage des homosexuels, et le communiste Jack Ralite, ministre de la Santé, retire l’homosexualité des troubles mentaux148. Le gouvernement introduit par ailleurs passage de la majorité sexuelle à 15 ans pour tous, abolissant la distinction, introduite en 1942 et confirmée en 1945, dans l’âge de consentement entre rapports homosexuels et hétérosexuels149. Le mode de vie homosexuel cesse d’être une clause d’annulation du bail d’habitation150.

Un mois après l’élection de François Mitterrand, des gestes avaient déjà été effectués :

Le gouvernement procède enfin à une régularisation des étrangers en situation irrégulière qui exercent un travail et peuvent le prouver.

La loi-cadre Defferre sur la décentralisation élève la région en une collectivité territoriale de plein exercice.

En matière d’éducation sont créées les zones d’éducation prioritaire (ZEP).

François Mitterrand met en place la cellule antiterroriste de l’Élysée dont le fonctionnement sera dévoilé par l’affaire des écoutes de l’Élysée.

La politique étrangère est marquée par le discours dit « de Cancún » prononcé à Mexico en marge de la conférence Nord-Sud de Cancún151,152, et la première visite d’un chef d’État français en Israël : le président Mitterrand prononce à la Knesset (parlement israélien) un discours dans lequel il déclare qu’il existe un « irréductible droit de vivre » pour Israël tout en appelant au respect des droits des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Dans ses premiers vœux présidentiels, Mitterrand appelle à la gestion d’une Europe post-Yalta, un souhait qu’il réaffirme à plusieurs reprises153.

- 1983

- Politique intérieure

- Troisième gouvernement de Pierre Mauroy.

- 1er plan de « rigueur » en mars (« tournant de la rigueur »).

- Réforme de la loi Peyrefitte, dite Sécurité et Liberté.

- Loi Roudy sur l’égalité salariale entre hommes et femmes dans les entreprises.

- Loi sur l’indemnisation des victimes de crimes et délits.

- Loi Le Pors portant droits et obligations des fonctionnaires. Les notions de « bonne moralité » et de « bonnes mœurs » sont supprimées du statut général des fonctionnaires154.

- Politique étrangère

- Crise des euromissiles : soutien de François Mitterrand à l’installation de missiles Pershing 2 en Allemagne pour faire contrepoids aux missiles soviétiques. Discours du Bundestag sur l’équilibre des forces le : « Seul l’équilibre des forces peut conduire à de bonnes relations avec les pays de l’Est, nos voisins et partenaires historiques. Mais le maintien de cet équilibre implique à mes yeux que des régions entières de l’Europe ne soient pas dépourvues de parade face à des armes nucléaires dirigées contre elles. » En octobre, à Bruxelles, il déclare : « Je suis moi aussi contre les euromissiles, seulement je constate que les pacifistes sont à l’ouest et les euromissiles à l’est. »

- août 1983, opération Manta renforçant l’intervention française au Tchad.

- Attentat du Drakkar le à Beyrouth : 58 soldats français et 239 Marines américains sont tués. François Mitterrand se rend au Liban dès le lendemain.

- Politique intérieure

Le changement de politique économique dit « tournant de la rigueur », sujet à débat, ne fut pas accepté par une partie de l’électorat de gauche. En , on ne compte plus en effet que 32 % de satisfaits, un record pour un président de la Ve République à l’époque. C’est pire encore pour Mauroy qui ne recueille plus que 28 %155.

- 1984

- Politique intérieure

- Crise sidérurgique dans le Nord : plan de « modernisation ». Fermeture ou reconversion des anciennes mines de charbon, accélération du processus commencé dans les années 1960.

- Élections européennes : percée du Front national, recul du PS à 20,75 % des voix, seulement 11,20 % au PC, la liste RPR-UDF recueille 43,02 % ; Le Monde titre « Grave échec de la gauche »156.

- Loi sur la formation professionnelle.

- Abandon du projet de loi Savary sur l’enseignement à la suite des manifestations pour l’enseignement libre.

- Politique étrangère et européenne

- Présidence semestrielle par la France de la Communauté européenne.

- François Mitterrand se rend en Union soviétique et y défend publiquement les droits de l’homme et les contestataires, notamment Andreï Sakharov.

- Politique intérieure

Gouvernement Fabius

- –

- Nouveau gouvernement de Laurent Fabius, fin de la participation des communistes au gouvernement.

- Septembre 1984 : accord franco-libyen sur « l’évacuation totale et concomitante du Tchad » qui ne sera pas respecté par la Libye157.

- Libéralisation de l’audiovisuel, création des premières chaînes de télévision privées (dont Canal+).

- Nouveau statut pour la Polynésie.

- Novembre 1984 : début d’affrontements sanglants en Nouvelle-Calédonie.

- 16 décembre 1984 : François Mitterrand déclare à la télévision ne pas vouloir faire usage de la « force injuste de la loi » en Nouvelle-Calédonie, vis-à-vis des partisans de l’indépendance158.

- Commémoration de la bataille de Verdun, où a lieu la célèbre poignée de main entre le président Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl.

En , malgré la bonne cote de Laurent Fabius, celle du président Mitterrand selon l’IFOP n’est plus que de 28 % de satisfaits contre 55 % de mécontents159.

- 1985

- Politique intérieure

- Inauguration de la Géode au parc de la Villette à Paris.

- Loi Montagne.

- Instauration du mode de scrutin proportionnel aux élections législatives prévues l’année suivante.

- Loi limitant le cumul des mandats.

- Réforme du Code pénal.

- Aux élections cantonales de , la gauche perd 10 départements et ne recueille plus que 41,10 % des suffrages. La droite contrôle 71 présidences de conseil généraux.

- Politique étrangère et européenne

- Lancement d’Eurêka, l’Europe de la technologie.

- « Doctrine Mitterrand » engagement verbal à ne pas extrader les anciens activistes et terroristes d’extrême gauche d’Italie. Cette doctrine se fonde sur l’idée que les lois spéciales (incarcérations sur la base de seul soupçon, interrogatoires se déroulant sans la présence d’un avocat, égalité de peine pour les individus appartenant au même groupe quelle que soit la nature des délits commis individuellement, etc) adoptées par les autorités italiennes pour combattre les terroristes allaient à l’encontre de la conception française du droit160.

- Affaire du Rainbow Warrior, il s’avère que le navire de Greenpeace coulé en Nouvelle-Zélande l’était sur ordre des services secrets français et instructions supérieures. Démission d’Hernu. On saura plus tard qu’il y avait eu un feu vert de l’Élysée.

- Ratification de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit notamment le rétablissement de la peine de mort.

- Politique intérieure

- Janvier-

- Signature de l’Acte unique européen.

- Inauguration de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris.

- Loi littoral.

- Début de l’opération Épervier, au Tchad, contre le GUNT pro-libyen.

- Création de deux chaînes de télévision, La Cinq et TV6.

Gouvernement Chirac

- Mars-

- L’union de la droite RPR–UDF-DVD remporte les élections législatives du avec 288 sièges, contre 215 au PS et seulement 35 au PC. Le Front national obtient 35 députés. Le PC n’obtient plus que 9,7 % des suffrages exprimés.

- Le même jour, la droite emporte, largement cette fois, les élections régionales en emportant la majorité dans 20 régions sur 22 : le Nord et le Limousin.

- Jacques Chirac forme un nouveau gouvernement : lors de sa formation, François Mitterrand s’oppose à la nomination de plusieurs personnalités (Jean Lecanuet et Étienne Dailly notamment)161. C’est la première cohabitation.

- Promulgation de la loi supprimant l’autorisation administrative de licenciement.

- 1er sommet de la francophonie.

- Inauguration du musée d’Orsay.

- Privatisations de banques et d’entreprises publiques.

- Ordonnances du relatives à la liberté des prix et de la concurrence.

- Vague d’attentats terroristes à l’automne 1986 commis par le réseau Fouad Ali Salah.

- Manifestations étudiantes contre le « projet Devaquet » de réforme de l’Université.

- 1987

- Inauguration de l’Institut du monde arabe.

- Arrestation des militants du groupe terroriste Action directe puis arrestations des membres du réseau Fouad Ali Salah.

- Privatisation de TF1 et création de M6.

- Rupture (provisoire) des relations diplomatiques avec l’Iran en juillet après le refus de l’ambassade iranienne de remettre aux autorités françaises, un interprète de l’ambassade d’Iran suspecté d’être impliqué dans la vague d’attentats terroristes.

- Septembre 1987 : référendum en Nouvelle-Calédonie sur le maintien au sein de la République, boycotté par le FLNKS (98,3 % contre l’indépendance, 40 % d’abstention).

- Célébrations du Millénaire capétien dans la basilique de Saint-Denis par François Mitterrand.

- 1988

- Inauguration de la pyramide du Louvre.

- Loi sur le financement des campagnes électorales présidentielles et législatives, à la suite d’une proposition de François Mitterrand.

- : en Nouvelle-Calédonie, attaque de la gendarmerie de Fayaoué (île d’Ouvéa) par un commando canaque, tuant quatre gendarmes et prenant en otage les autres. Le , assaut de la grotte d’Ouvéa par la gendarmerie : 21 morts (deux militaires et dix-neuf indépendantistes calédoniens).

Élection présidentielle de 1988

Bien qu’il se sache atteint d’un cancer de la prostate depuis le 162, il annonce sa candidature pour un second septennat le au journal d’Antenne 2. L’information concernant ce cancer ne sera dévoilée que lors de son hospitalisation au Val-de-Grâce en .

Le , François Mitterrand arrive nettement en tête du premier tour de l’élection présidentielle avec 34,10 % des suffrages face à son Premier ministre et chef de la majorité Jacques Chirac (19,94 %)163. Le , François Mitterrand est réélu avec 54,02 % des voix164.

Second septennat (1988-1995)

Le second septennat de François Mitterrand est marqué par l’instauration du RMI et de la CSG, les célébrations du bicentenaire de la Révolution, la chute du mur de Berlin, la réunification allemande (pour laquelle il était réticent165), l’engagement dans la première guerre d’Irak, le référendum sur le traité de Maastricht, mais aussi par les affaires politiques, la maladie du président, la révélation publique de l’existence de sa fille adultérine Mazarine Pingeot (dont il a tenté de cacher l’existence, notamment en l’installant à Gordes166) et les polémiques sur ses activités et ses amitiés nouées dans les années 1930 puis sous le régime de Vichy167,168.

Gouvernement Rocard

Il nomme Premier ministre Michel Rocard, qu’il déteste et qu’il humiliera à plusieurs reprises169,n 4. Après la dissolution de l’Assemblée nationale, les socialistes et apparentés remportent une majorité relative. Mais les communistes refusent une alliance gouvernementale. Les gouvernements socialistes sont ainsi contraints à un jeu de bascule entre le groupe communiste et les éléments modérés de l’opposition, surtout l’Union du centre. Michel Rocard utilise à plusieurs reprises l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter ses réformes.

- 1988

- Accords de Matignon mettant un terme au conflit en Nouvelle-Calédonie.

- Création du revenu minimum d’insertion (RMI).

- Politique du « ni-ni » (ni nationalisation ni privatisation).

- Réforme de la Politique agricole commune (PAC).

- Création de la Délégation interministérielle à la Ville, dirigée par Yves Dauge.

- 1989

- Affaire Pechiney-Triangle.

- Inauguration du Grand Louvre.

- Inauguration de l’opéra Bastille.

- Inauguration de la grande arche de la Défense.

- Célébrations du bicentenaire de la Révolution.

- Loi Jospin sur l’Éducation nationale

- Loi Joxe sur l’immigration : abrogation des mesures de la loi Pasqua et renforcement des recours à disposition des immigrés.

- Élargissement des possibilités pour entamer une procédure de révision d’une condamnation judiciaire.

- Loi d’amnistie pour la Nouvelle-Calédonie.

- 1990

- Soutien prudent à l’unification allemande, obtenu après la garantie de la reconnaissance de la frontière Oder-Neisse par le chancelier Helmut Kohl.

- Signature de la convention de Schengen.

- Discours de La Baule.

- Décision de l’opération Noroît pour le Rwanda début .

- Création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

- Création de la Contribution sociale généralisée (CSG).

- Suppression du contrôle des changes.

- L’administration des PTT est transformée en deux établissements publics : La Poste et France Télécom.

- Plan Jospin pour les lycées.

- Loi Gayssot interdisant les propos négationnistes et renforçant la législation contre le racisme.

- Loi Arpaillange sur le financement des partis politiques.

- Création du ministère de la Ville, annoncée dans le discours de Bron de François Mitterrand à la suite de troubles à Vaulx-en-Velin. Il est confié au maire de Dunkerque Michel Delebarre, jusque-là ministre de l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer.

- 1991

- Plan quinquennal pour les universités, dit « Université 2000 ».

- Nouveau statut pour la Corse. Notion de « peuple corse, composante du peuple français » invalidée par le Conseil constitutionnel.

- Réglementation des écoutes téléphoniques : interdiction des écoutes administratives, contrôle des écoutes judiciaires.

- Participation de la France à la première guerre du Golfe.

- Loi d’orientation pour la ville (LOV).

Gouvernement Cresson

En , Michel Rocard est remplacé par Édith Cresson qui altère rapidement son image par des propos maladroits sur les Anglais (« des homosexuels »170) et les Japonais (« des fourmis »170). Sa remarque « La Bourse, j’en ai rien à cirer » effrite encore davantage sa crédibilité170. Elle cède la place dix mois plus tard à Pierre Bérégovoy.

Pour ce qui est de la politique étrangère, le pays est témoin de l’étape finale de la dislocation de l’URSS, dont l’épisode déterminant est le putsch de Moscou d’août 1991, lors duquel Mikhaïl Gorbatchev est séquestré. Le président Mitterrand déclare alors vouloir attendre les intentions des « nouveaux dirigeants » soviétiques et, afin de ménager les putschistes, refuse de rencontrer Boris Eltsine. Cette attitude initiale plutôt conciliante envers les putschistes fait controverse171,172,173.

- 1991

- Politique intérieure

- Édith Cresson première femme Premier ministre.

- Délocalisation d’une vingtaine d’organismes publics en banlieue parisienne ou en province, dont l’École nationale d’administration (ENA) à Strasbourg.

- Le service militaire est ramené à 10 mois.

- Loi Évin contre le tabagisme et l’alcoolisme.

- Révélation de l’affaire Urba (financement occulte du Parti socialiste).

- Politique intérieure

- 1992

- Loi Joxe sur l’aménagement du territoire.

- Signature du traité de Maastricht.

Gouvernement Bérégovoy

- 1992

- Politique intérieure

- Loi Joxe sur l’aménagement du territoire.

- Refonte du Code pénal (achevée en 1994).

- Création du Code de la consommation.

- Moratoire sur les essais nucléaires.

- Politique internationale et européenne

- : François Mitterrand se rend de façon inattendue et symbolique à Sarajevo, alors sous le siège de l’armée serbe, le jour commémoratif de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand174.

- Septembre : le traité de Maastricht, signé en février, est ratifié à une très courte majorité par référendum.

- Politique intérieure

- 1993

- Loi Sapin sur le financement des partis politiques et la lutte anticorruption.

- Loi Neiertz instituant un délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et dépénalisant l’autoavortement.

Le , Pierre Bérégovoy se donne la mort après que la presse a largement commenté le prêt dont il avait bénéficié de Patrice Pelat sans remboursement établi et pour acheter un appartement. Le , lors de ses obsèques, François Mitterrand déclare : « Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu’on ait pu livrer aux chiens l’honneur d’un homme, et finalement sa vie », visant les médias en général.

Gouvernement Balladur

François Mitterrand, dont la cote personnelle ne dépasse pas 22 % de satisfaits (IFOP) alors que le PIB baisse de 0,8 %, ne peut empêcher la droite de remporter très largement les élections législatives en 1993 : le groupe socialiste et apparentés ne compte plus que 67 députés sur 577. Le président nomme alors Édouard Balladur à la tête du gouvernement : il va être son dernier Premier ministre.

- 1993

- Victoire de la droite aux élections législatives. Édouard Balladur, qui avait été ministre d’État chargé de l’Économie, des Finances et de la Privatisation lors de la première cohabitation (1986-1988), est nommé Premier ministre.

- Fin de la politique du « ni-ni ». Retour des privatisations.

- Au Rwanda, retrait des forces de l’opération Noroît en .

- Assassinat de René Bousquet, ancien préfet de police du régime de Vichy.

- Affaire VA-OM impliquant Bernard Tapie, ancien ministre de la Ville (1992-1993), à qui François Mitterrand apporte tout son soutien.

- 1994

- Abandon de la révision de la loi Falloux.

- Élections européennes : la liste socialiste menée par Michel Rocard s’effondre à 14 % des suffrages.

- Affaire du sang contaminé impliquant les anciens ministres socialistes Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé.

- Pendant le génocide au Rwanda, soutien au gouvernement intérimaire rwandais à travers l’opération Amaryllis du 8 au 14 avril, puis l’opération Turquoise du 22 juin au 21 août.

- Affaire Schuller-Maréchal.

- Révélation au grand public de l’existence de Mazarine Pingeot.

- 1995

- 12 janvier : inauguration de la Cité de la Musique.

- : inauguration du pont de Normandie.

- : inauguration de la Bibliothèque nationale de France.

- : Jacques Chirac est élu président de la République.

- : passation de pouvoirs entre le président sortant et le président nouvellement élu ; fin du second mandat de François Mitterrand.

Fin de mandat et retrait de la politique

Durant les derniers mois de sa présidence, François Mitterrand, diminué par la maladie, est contraint de rester la plupart du temps allongé175. Ne se présentant pas à l’élection présidentielle de 1995, il pousse Jack Lang à briguer la présidence de la République et entretient des relations tendues avec le candidat du Parti socialiste, Lionel Jospin, qui se montre critique envers son passé et le bilan de sa présidence, en utilisant l’expression du « droit d’inventaire »176. Arrivé en tête au premier tour de l’élection présidentielle, Jospin est battu par Jacques Chirac au second tour le .

Le , le président élu, Jacques Chirac, et François Mitterrand, encore en fonction, célèbrent à Paris la victoire de 1945 et affichent une bonne entente. Pour la première fois deux présidents de la République française se retrouvent côte à côte dans ce genre de cérémonie. Le , deux heures avant sa passation de pouvoir avec Jacques Chirac, François Mitterrand prend le petit-déjeuner avec l’écrivain et académicien Jean d’Ormesson qui est ainsi la dernière personnalité reçue par Mitterrand à l’Élysée. Après un entretien privé, Jacques Chirac est officiellement investi et François Mitterrand lui transmet ses pouvoirs, au cours d’une cérémonie officielle au palais de l’Élysée. Après la passation de pouvoirs, François Mitterrand se rend au siège du Parti socialiste, rue de Solférino, où il prononce son dernier discours public.

Bilan de ses mandats présidentiels

François Mitterrand reste le seul président de la République française à avoir exercé deux septennats complets177.

Du point de vue économique, sa présidence est marquée par la valorisation des minima sociaux (augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, création du revenu minimum d’insertion) et la création de l’impôt sur les grandes fortunes, remplacé depuis par l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Le début du premier septennat consacre également les nationalisations, suivies en du tournant de la rigueur puis des privatisations. Le chômage qui était en 1981 de 1,5 million de personnes (soit 6 % de la population) dépasse en les 3,1 millions de chômeurs (soit 11,3 % de la population)178,179,180. La dette publique suit cette tendance haussière puisqu’elle est multipliée par six : de 110,1 milliards d’euros en 1981 à 662,6 milliards en 1995181.

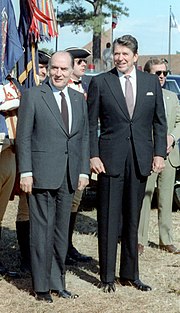

Sur le plan international, François Mitterrand parachève la doctrine qui sera qualifiée de « gaullo-mitterrandisme ». Il défend la possession par la France de la bombe atomique française, que les Américains voulaient voir incluse dans les accords de dénucléarisation avec l’URSS. Il souhaite faire avancer l’Europe de la défense pour que l’OTAN, dirigée implicitement par les États-Unis, ne soit plus le protecteur de l’Europe182. François Mitterrand s’allie avec les États-Unis, notamment dans la guerre du Golfe, en faisant état d’« une logique de guerre » et envoyant un détachement de 9 500 soldats combattre l’Irak171. Henry Kissinger dit de lui qu’il a été « un très bon allié, le meilleur de tous les présidents français » pour son alignement sur Washington183. Peu avant d’achever son deuxième mandat, Mitterrand décrit les relations franco-américaines comme étant beaucoup plus belliqueuses qu’il n’y paraît : « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C’est une guerre inconnue, une guerre permanente […] et pourtant une guerre à mort »184. Sur le plan de l’Union européenne, les deux septennats sont marqués par la signature des accords de Schengen et du traité de Maastricht, qui ouvre la voie de l’adoption de l’euro. Il se montre hostile à la réunification de l’Allemagne171.

La société est aussi marquée avec l’abolition de la peine de mort, votée sous la houlette de Robert Badinter. L’âge légal de départ à la retraite est avancé à 60 ans, au lieu de 65 depuis 1910 et la cinquième semaine de congés payés est généralisée. Édith Cresson est la première femme en France à accéder au poste de Premier ministre. La libéralisation des mœurs se poursuit : l’article 331, alinéa 2 du Code pénal est abrogé, mettant un terme à la discrimination légale contre les homosexuels. Ce texte, hérité du maréchal Pétain, permettait de punir « d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d‘une amende de 60 francs à 20 000 francs toute personne qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu « mineur » du même sexe » ; cette disposition n’existait pas pour les actes hétérosexuels.

Sur le plan politique, François Mitterrand fait accepter par la gauche les institutions de la Ve République, qu’elle critiquait jusqu’alors ainsi que les concepts de social-démocratie, de gauche de gouvernement. On assiste également à la pratique de la cohabitation avec un gouvernement de droite à deux reprises, sans difficulté majeure. Enfin, la Corse bénéficie d’un statut particulier.

Culturellement, la présidence de François Mitterrand voit comme mesure phare la libéralisation des ondes (développement de « radios libres »). Il met en œuvre une politique de Grands Travaux, tels que l’édification de certains monuments comme le nouveau musée du Louvre et sa pyramide, la construction de l’arche de la Défense, de l’opéra Bastille et l’inauguration de la Bibliothèque nationale de France.

Ses septennats sont également marqués par un grand nombre d’affaires : Rainbow Warrior, sang contaminé, Irlandais de Vincennes, écoutes de l’Élysée, Urba, Péchiney, ELF, Tapie, révélation de son amitié avec René Bousquet, suicides suspects de son ex-Premier ministre Pierre Bérégovoy et de son conseiller à l’Élysée François de Grossouvre, celui-ci dans les locaux du palais, etc.

Selon Danielle Mitterrand, son épouse, il aurait déclaré au sujet de ses renoncements : « Je n’ai pas le pouvoir d’affronter la Banque mondiale, le capitalisme, le néolibéralisme. J’ai gagné un gouvernement mais je n’ai pas le pouvoir »185.

Après la présidence de la République

En retrait de la vie publique

En tant qu’ancien président de la République, il devient membre de droit du Conseil constitutionnel, mais refuse d’y siéger. Il se consacre dès lors principalement à la lecture, à l’écriture et effectue de nombreux déplacements (familiaux, politiques), bien qu’étant très affaibli. Il reçoit chez lui des hommes politiques comme Henri Emmanuelli, Michel Charasse, Michel Barnier, Édouard Balladur ou l’ancien président de la République Valéry Giscard d’Estaing, à qui il déclare que sa victoire de 1981 face à lui est due à la « trahison » du RPR et de Chirac.

Devant ses visiteurs, il désapprouve deux décisions prises par Jacques Chirac au début de son mandat : la reprise des essais nucléaires français et la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la déportation vers l’Allemagne de Juifs français sous l’Occupation186. En privé, il critique également la montée en puissance de Lionel Jospin au sein du Parti socialiste187. Chirac affirme dans ses mémoires qu’il ne revit pas Mitterrand après son départ de l’Élysée, mais qu’ils se téléphonèrent régulièrement[réf. souhaitée].

François Mitterrand interprète pendant quelques secondes, en , son propre rôle dans le film à sketches Lumière et Compagnie, dans le segment de Régis Wargnier, un film documentaire réalisé par 41 réalisateurs188. Le mois suivant, il participe à un colloque d’anciens chefs d’État et de gouvernement organisé par l’ancien président des États-Unis George H. W. Bush à Colorado Springs.

Dégradation de son état de santé

Le , il passe Noël à Assouan en Égypte. Ce voyage lui avait été fortement déconseillé en raison de son état de santé. Le , il passe le réveillon en famille dans sa propriété à Latche, dans les Landes. Le , il rentre à Paris pour effectuer des examens médicaux importants et subir un nouveau traitement. Son cerveau étant atteint par des métastases, il prend la décision de ne pratiquement plus s’alimenter pour accélérer la fin189.

Le psychanalyste Gérard Bonnet cite cette phrase prêtée à François Mitterrand dans des propos rapportés par Le Point du 7 juillet 2005 : « Si j’ai tenu si longtemps face à la maladie, si j’ai résisté à l’adversité politique, c’est qu’à travers toutes ces confidences (aux personnes de rencontre) je faisais une autoanalyse »190.

Mort, funérailles et hommages

François Mitterrand meurt le à l’âge de 79 ans des suites d’un cancer de la prostate, dans son appartement de fonction du 9 avenue Frédéric-Le-Play, dans le 7e arrondissement de Paris, immeuble où réside également Anne Pingeot. Des chefs d’État et des personnalités politiques se rendent très vite sur les lieux. L’hommage de la classe politique est unanime, y compris chez ses détracteurs, à l’exception notable d’Arlette Laguiller191,192,193. Jacques Chirac fit une déclaration le soir même, qui surprit beaucoup par sa bienveillance194,195,196. Sa mort est à la une de toute la presse, sauf Présent197.

En avril 2012, deux journalistes, Laurent Léger et Denis Demonpion affirment que François Mitterrand « a vu un lundi, à sa demande expresse, son calvaire abrégé » : selon eux, « une injection lui fut administrée par voie intraveineuse198 », l’historien Philip Short évoquant l’intervention du spécialiste de la lutte contre la douleur, le médecin Jean-Pierre Tarot199. Toutefois, les auteurs ne parlent pas d’euthanasie.