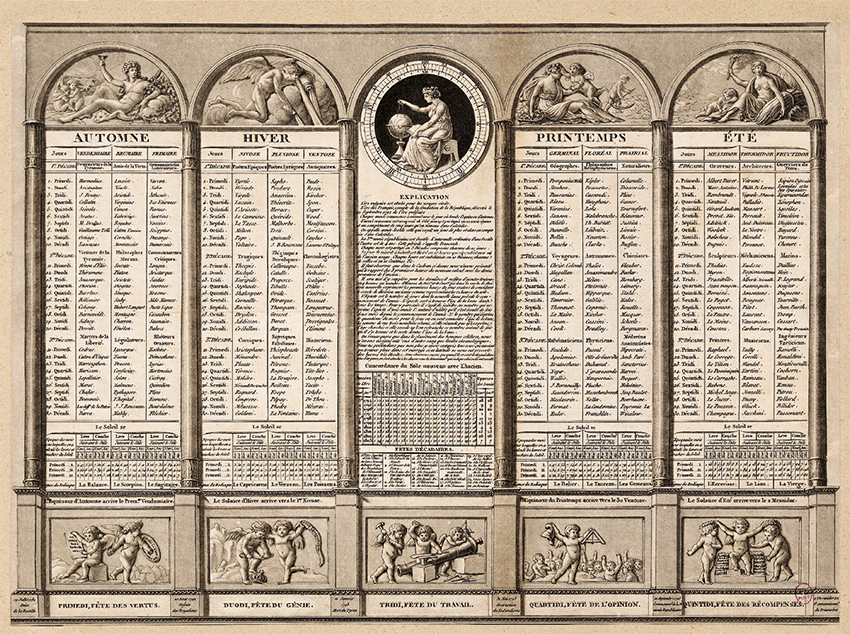

Les mois

- Mois d’automne (terminaison en aire)

- Vendémiaire (22 septembre ~ 21 octobre) – Période des vendanges

- Brumaire (22 octobre ~ 20 novembre) – Période des brumes et des brouillards

- Frimaire (21 novembre ~ 20 décembre) – Période des froids (frimas)

- Mois d’hiver (terminaison en ose à l’origine, abusivement orthographiée ôse par la suite)

- Nivôse (21 décembre ~ 19 janvier) – Période de la neige

- Pluviôse (20 janvier ~ 18 février) – Période des pluies

- Ventôse (19 février ~ 20 mars) – Période des vents

- Mois du printemps (terminaison en al)

- Germinal (21 mars ~ 19 avril) – Période de la germination

- Floréal (20 avril ~ 19 mai) – Période de l’épanouissement des fleurs

- Prairial (20 mai ~ 18 juin) – Période des récoltes des prairies

- Mois d’été (terminaison en idor)

- Messidor (19 juin ~ 18 juillet) – Période des moissons

- Thermidor (19 juillet ~ 17 août) – Période des chaleurs

- Fructidor (18 août ~ 16 septembre) – Période des fruits

Les années sextiles

Le calendrier a produit des années sextiles (contenant six jours complémentaires – les « sanculotides »)

les années 3, 7, et 11 par ajout d’un jour à la fin de l’année, donc un sixième jour complémentaire.

Ce jour s’appelait le « jour de la Révolution », qui marquait la fin d’une franciade et qu’on célébrait comme une fête nationale.

Les six jours de fin d’année : les sans-culottides

Les six jours supplémentaires de fin d’année, parfois appelés sans-culottides ou sanculotides :

- jour de la vertu (17 septembre)

- jour du génie (18 septembre)

- jour du travail (19 septembre)

- jour de l’opinion (20 septembre)

- jour des récompenses (21 septembre)

- jour de la révolution (seulement les années sextiles, 22 septembre)

Vendémiaire

(22 septembre ~ 21 octobre)

- Raisin 22 septembre

- Safran 23 septembre

- Châtaigne 24 septembre

- Colchique 25 septembre

- Cheval 26 septembre

- Balsamine 27 septembre

- Carotte 28 septembre

- Amaranthe 29 septembre

- Panais 30 septembre

- Cuve 1er octobre

- Pomme de terre 2 octobre

- Immortelle 3 octobre

- Potiron 4 octobre

- Réséda 5 octobre

- Âne 6 octobre

- Belle de nuit 7 octobre

- Citrouille 8 octobre

- Sarrasin 9 octobre

- Tournesol 10 octobre

- Pressoir 11 octobre

- Chanvre 12 octobre

- Pêche 13 octobre

- Navet 14 octobre

- Amaryllis 15 octobre

- Bœuf 16 octobre

- Aubergine 17 octobre

- Piment 18 octobre

- Tomate 19 octobre

- Orge 20 octobre

- Tonneau 21 octobre

Brumaire

(22 octobre ~ 20 novembre)

- Pomme 22 octobre

- Céleri 23 octobre

- Poire 24 octobre

- Betterave 25 octobre

- Oie 26 octobre

- Héliotrope 27 octobre

- Figue 28 octobre

- Scorsonère 29 octobre

- Alisier 30 octobre

- Charrue 31 octobre

- Salsifis 1er novembre

- Mâcre 2 novembre

- Topinambour 3 novembre

- Endive 4 novembre

- Dindon 5 novembre

- Chervis 6 novembre

- Cresson 7 novembre

- Dentelaire 8 novembre

- Grenade 9 novembre

- Herse 10 novembre

- Bacchante 11 novembre

- Azerole 12 novembre

- Garance 13 novembre

- Orange 14 novembre

- Faisan 15 novembre

- Pistache 16 novembre

- Macjonc 17 novembre

- Coing 18 novembre

- Cormier 19 novembre

- Rouleau 20 novembre

Frimaire

(21 novembre ~ 20 décembre)

- Raiponce 21 novembre

- Turneps 22 novembre

- Chicorée 23 novembre

- Nèfle 24 novembre

- Cochon 25 novembre

- Mâche 26 novembre

- Chou-fleur 27 novembre

- Miel 28 novembre

- Genièvre 29 novembre

- Pioche 30 novembre

- Cire 1er décembre

- Raifort 2 décembre

- Cèdre 3 décembre

- Sapin 4 décembre

- Chevreuil 5 décembre

- Ajonc 6 décembre

- Cyprès 7 décembre

- Lierre 8 décembre

- Sabine 9 décembre

- Hoyau 10 décembre

- Érable sucré 11 décembre

- Bruyère 12 décembre

- Roseau 13 décembre

- Oseille 14 décembre

- Grillon 15 décembre

- Pignon 16 décembre

- Liège 17 décembre

- Truffe 18 décembre

- Olive 19 décembre

- Pelle 20 décembre

Nivôse

(21 décembre ~ 19 janvier)

- Tourbe 21 décembre

- Houille 22 décembre

- Bitume 23 décembre

- Soufre 24 décembre

- Chien 25 décembre

- Lave 26 décembre

- Terre végétale 27 décembre

- Fumier 28 décembre

- Salpêtre 29 décembre

- Fléau 30 décembre

- Granit 31 décembre

- Argile 1er janvier

- Ardoise 2 janvier

- Grès 3 janvier

- Lapin 4 janvier

- Silex 5 janvier

- Marne 6 janvier

- Pierre à chaux 7 janvier

- Marbre 8 janvier

- Van 9 janvier

- Pierre à plâtre 10 janvier

- Sel 11 janvier

- Fer 12 janvier

- Cuivre 13 janvier

- Chat 14 janvier

- Étain 15 janvier

- Plomb 16 janvier

- Zinc 17 janvier

- Mercure 18 janvier

- Crible 19 janvier

Pluviôse

(20 janvier ~ 18 février)

- Lauréole 20 janvier

- Mousse 21 janvier

- Fragon 22 janvier

- Perce-neige 23 janvier

- Taureau 24 janvier

- Laurier tin 25 janvier

- Amadouvier 26 janvier

- Mézéréon 27 janvier

- Peuplier 28 janvier

- Coignée 29 janvier

- Ellébore 30 janvier

- Brocoli 31 janvier

- Laurier 1er février

- Avelinier 2 février

- Vache 3 février

- Buis 4 février

- Lichen 5 février

- If 6 février

- Pulmonaire 7 février

- Serpette 8 février

- Thlaspi 9 février

- Thimele 10 février

- Chiendent 11 février

- Trainasse 12 février

- Lièvre 13 février

- Guède 14 février

- Noisetier 15 février

- Cyclamen 16 février

- Chélidoine 17 février

- Traîneau 18 février

Ventôse

(19 février ~ 20 mars)

- Tussilage 19 février

- Cornouiller 20 février

- Violier 21 février

- Troène 22 février

- Bouc 23 février

- Asaret 24 février

- Alaterne 25 février

- Violette 26 février

- Marceau 27 février

- Bêche 28 février

- Narcisse 1er mars

- Orme 2 mars

- Fumeterre 3 mars

- Vélar 4 mars

- Chèvre 5 mars

- Épinard 6 mars

- Doronic 7 mars

- Mouron 8 mars

- Cerfeuil 9 mars

- Cordeau 10 mars

- Mandragore 11 mars

- Persil 12 mars

- Cochléaria 13 mars

- Pâquerette 14 mars

- Thon 15 mars

- Pissenlit 16 mars

- Sylvie 17 mars

- Capillaire 18 mars

- Frêne 19 mars

- Plantoir 20 mars

Germinal

(21 mars ~ 19 avril)

- Primevère 21 mars

- Platane 22 mars

- Asperge 23 mars

- Tulipe 24 mars

- Poule 25 mars

- Bette 26 mars

- Bouleau 27 mars

- Jonquille 28 mars

- Aulne 29 mars

- Couvoir 30 mars

- Pervenche 31 mars

- Charme 1er avril

- Morille 2 avril

- Hêtre 3 avril

- Abeille 4 avril

- Laitue 5 avril

- Mélèze 6 avril

- Ciguë 7 avril

- Radis 8 avril

- Ruche 9 avril

- Gainier 10 avril

- Romaine 11 avril

- Marronnier 12 avril

- Roquette 13 avril

- Pigeon 14 avril

- Lilas (commun) 15 avril

- Anémone 16 avril

- Pensée 17 avril

- Myrtille 18 avril

- Greffoir 19 avril

Floréal

(20 avril ~ 19 mai)

- Rose 20 avril

- Chêne 21 avril

- Fougère 22 avril

- Aubépine 23 avril

- Rossignol 24 avril

- Ancolie 25 avril

- Muguet 26 avril

- Champignon 27 avril

- Hyacinthe 28 avril

- Râteau 29 avril

- Rhubarbe 30 avril

- Sainfoin 1er mai

- Bâton-d’or 2 mai

- Chamerops 3 mai

- Ver à soie 4 mai

- Consoude 5 mai

- Pimprenelle 6 mai

- Corbeille d’or 7 mai

- Arroche 8 mai

- Sarcloir 9 mai

- Statice 10 mai

- Fritillaire 11 mai

- Bourrache 12 mai

- Valériane 13 mai

- Carpe 14 mai

- Fusain 15 mai

- Civette 16 mai

- Buglosse 17 mai

- Sénevé 18 mai

- Houlette 19 mai

Prairial

(20 mai ~ 18 juin)

- Luzerne 20 mai

- Hémérocalle 21 mai

- Trèfle 22 mai

- Angélique 23 mai

- Canard 24 mai

- Mélisse 25 mai

- Fromental 26 mai

- Martagon 27 mai

- Serpolet 28 mai

- Faux 29 mai

- Fraise 30 mai

- Bétoine 31 mai

- Pois 1er juin

- Acacia 2 juin

- Caille 3 juin

- Œillet 4 juin

- Sureau 5 juin

- Pavot 6 juin

- Tilleul 7 juin

- Fourche 8 juin

- Barbeau 9 juin

- Camomille 10 juin

- Chèvrefeuille 11 juin

- Caille-lait 12 juin

- Tanche 13 juin

- Jasmin 14 juin

- Verveine 15 juin

- Thym 16 juin

- Pivoine 17 juin

- Chariot 18 juin

Messidor

(19 juin ~ 18 juillet)

- Seigle 19 juin

- Avoine 20 juin

- Oignon 21 juin

- Véronique 22 juin

- Mulet 23 juin

- Romarin 24 juin

- Concombre 25 juin

- Échalote 26 juin

- Absinthe 27 juin

- Faucille 28 juin

- Coriandre 29 juin

- Artichaut 30 juin

- Girofle 1er juillet

- Lavande 2 juillet

- Chamois 3 juillet

- Tabac 4 juillet

- Groseille 5 juillet

- Gesse 6 juillet

- Cerise 7 juillet

- Parc 8 juillet

- Menthe 9 juillet

- Cumin 10 juillet

- Haricot 11 juillet

- Orcanète 12 juillet

- Pintade 13 juillet

- Sauge 14 juillet

- Ail 15 juillet

- Vesce 16 juillet

- Blé 17 juillet

- Chalemie 18 juillet

Thermidor

(19 juillet ~ 17 août)

- Épeautre 19 juillet

- Bouillon-blanc 20 juillet

- Melon 21 juillet

- Ivraie 22 juillet

- Bélier 23 juillet

- Prêle 24 juillet

- Armoise 25 juillet

- Carthame 26 juillet

- Mûre 27 juillet

- Arrosoir 28 juillet

- Panic 29 juillet

- Salicorne 30 juillet

- Abricot 31 juillet

- Basilic 1er août

- Brebis 2 août

- Guimauve 3 août

- Lin 4 août

- Amande 5 août

- Gentiane 6 août

- Écluse 7 août

- Carline 8 août

- Câprier 9 août

- Lentille 10 août

- Aunée 11 août

- Loutre 12 août

- Myrte 13 août

- Colza 14 août

- Lupin 15 août

- Coton 16 août

- Moulin 17 août

Fructidor

(18 août ~ 16 septembre)

- Prune 18 août

- Millet 19 août

- Lycoperdon 20 août

- Escourgeon 21 août

- Saumon 22 août

- Tubéreuse 23 août

- Sucrion 24 août

- Apocyn 25 août

- Réglisse 26 août

- Échelle 27 août

- Pastèque 28 août

- Fenouil 29 août

- Épine vinette 30 août

- Noix 31 août

- Truite 1er septembre

- Citron 2 septembre

- Cardère 3 septembre

- Nerprun 4 septembre

- Tagette 5 septembre

- Hotte 6 septembre

- Églantier 7 septembre

- Noisette 8 septembre

- Houblon 9 septembre

- Sorgho 10 septembre

- Écrevisse 11 septembre

- Bigarade 12 septembre

- Verge d’or 13 septembre

- Maïs 14 septembre

- Marron 15 septembre

- Panier 16 septembre

Où sont les actes ?

Les registres des paroisses (avant 1793) : Ces actes furent établis en un seul exemplaire jusque vers 1670. Selon les régions et les communes, ils furent enregistrés entre 1530 et 1750, la période moyenne se situant en 1660 et 1680. (Le plus ancien : celui de Givry, en Saône-et-Loire, commence en 1334.)

Rarement conservés par les presbytères, les collections paroissiales furent en principe déposés dans les mairies, les maires les ayant à leur tour et, en règle générale, reversées au dépôt d’archives de leur département. Les doubles existants sont, de toute manière, consultables aux archives départementales.

L’état civil (depuis 1793) : Les actes de moins de cent ans ne sont pas communicables. Seuls des expéditions et extraits peuvent être fournis aux intéressés eux-mêmes, ainsi qu’à leur descendants et ascendants.

Les actes antérieurs sont librement consultables. La collection de la mairie est consultable sur place à moins qu’elle n’ait été versée aux archives départementales. La collection du greffe étant, de toute façon, consultable au dépôt d’archives du département.

Les archives notariales (contrats de mariages, testaments, inventaires après décès), recensements de population, listes électorales et rôles d’impositions : se retrouveront également au dépôt d’archives départementales.

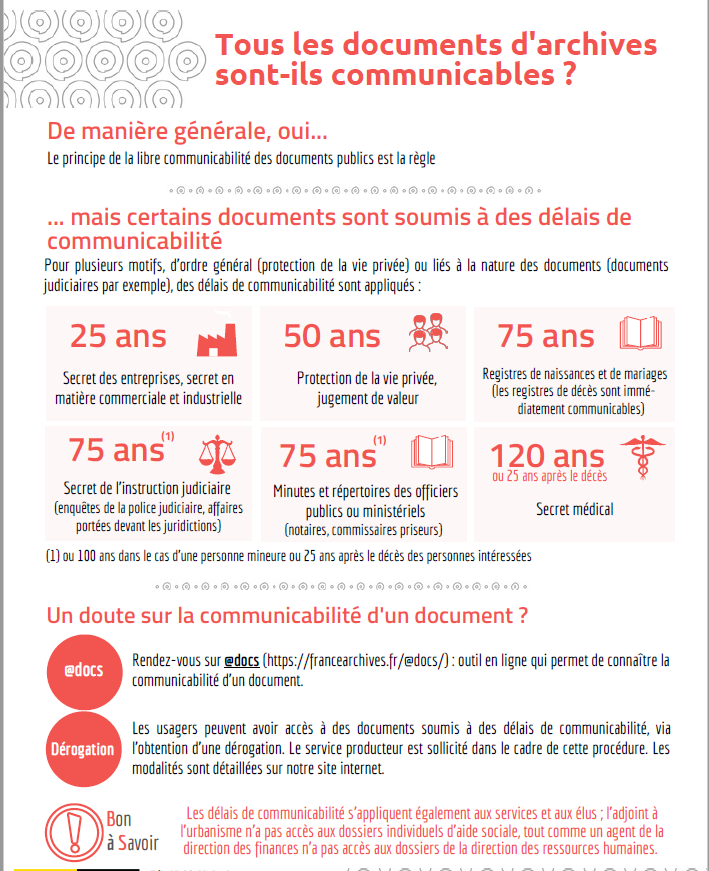

Délais de consultations des archives

La nouvelle loi sur les archives datée du 15 juillet 2008 est une véritable révolution quant à la communication des documents. (loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives parue au Journal officiel n° 164 du 16 juillet 2008)

Nature des documents et délai légal :

Dossiers médicaux : 120 ans à compter de la date de naissance ou 25 ans à compter du décès (anciennement 150 ans )

Dossiers de personnel : 50 ans à compter de la date de naissance (anciennement 120 ans)

Justice : 75 ans à compter de la date de l’acte ou de clôture du dossier (anciennement 100 ans)

Notaires : 75 ans pour les minutes et répertoires à compter de la date des actes (anciennement 100 ans)

Recensements : 25 ans à compter de la date du recensement (anciennement 30 ans)

Vie privée : 50 ans à compter de la date de l’acte (police nationale, dossiers fiscaux et domaniaux, inspection générale) (anciennement 60 ans)

Sûreté de l’Etat : 50 ans à compter de la date de l’acte (anciennement 60 ans)

Etat-Civil : (registres seulement en AD et mairie) naissance 75 ans, mariage 75 ans, décès communication immédiate (anciennement 100 ans au-delà de l’année en cours pour naissance, mariage et décès)

Listes électorales : Pas de délai, consultation libre

Les symboles utilisés en généalogie

Signes ou abréviations | Signification |

°,o ou * | naissance |

b | baptême |

x | mariage |

Cm | contrat de mariage |

)( | divorce |

= | décès |

== | mort au champ d’honneur |

(=) | inhumation |

s.p | sans postérité |

s.a | sans alliance |

!1948 | cité en 1948 |

/1948 | cité avant 1948 |

1948/ | cité après 1948 |

? | douteux |

Ca | environ |

P | père |

M | mère |

p | parrain |

m | marraine |

t | témoin |

test. | testament |

La majorité pour le mariage à travers les siècles

Période | Hommes Femmes | Remarques |

1556 à 1792 | 30 ans 25 ans | mariage possible à partir de 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles avec autorisation des parents |

1792 à l’an XII | 21 ans 21 ans | mariage possible à partir de 15 ans pour les garçons et 13 ans pour les filles avec autorisation des parents |

an XIII à 1907 | 25 ans 21 ans | mariage possible à partir de 18 ans pour les hommes et 15 ans pour lesfilles avec autorisation des parents |

1907 à 1974 | 21 ans 21 ans | mariage possible à partir de 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les filles avec autorisation des parents |

depuis 05/07/1974 | 18 ans 18 ans | mariage possible à partir de 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les filles avec autoridation des parents |

Les sommations respectueuses

De tout temps, le mariage a toujours été considéré comme un des plus importants engagements que l’on puisse faire.

C’est pourquoi la loi exigeait généralement le consentement familial pour la célébration du mariage. Cette coutume, issue du droit romain était basée sur le fait que la puissance paternelle s’exerçait sur les enfants tant que le père était vivant.Toutefois, la position de l’Eglise a toujours différé sur ce point. Seul le consentement des époux était nécessaire, ce qui entraîna des conflits avec le pouvoir temporel. Sous l’ancien régime, on était arrivé à une solution intermédiaire : les enfants de moins de 25 ans devaient obtenir le consentement de leurs parents, tandis que les majeurs devaient « demander leur conseil », mais pouvaient passer outre, en cas de refus.Au dix-neuvième siècle, le code Napoléon fixa le principe suivant : pour se marier, les enfants devaient obtenir le consentement des parents s’ils n’avaient pas la majorité matrimoniale, c’est-à-dire, 25 ans pour les garçons et 21 ans pour les filles. S’ils avaient cette majorité, ils pouvaient se marier sans l’autorisation parentale, mais étaient toutefois tenus par la loi à demander conseil à leurs parents par des actes respectueux.Il s’agissait de passer devant notaire pour adresser une sommation rédigée en termes « respectueux ». Trois actes étaient nécessaires. Si le refus persistait au bout du troisième acte, on pouvait quand même procéder au mariage. Les parents disposaient de moyens pour contrarier le projet, comme les diverses déchéances. Au total, cela nécessitait au moins six mois.Le but d’une telle procédure était d’éviter une union hâtive, dominée par une passion passagère et de donner ainsi le temps de réfléchir. Mais elle n’en demeurait pas moins une source de conflits familiaux, qui bien souvent exaspérait des haines de famille par les lenteurs et les scènes qu’elle provoquait.Au fil des ans, cette procédure s’adoucit, en 1896, on n’exigeait plus qu’un seul acte, puis la loi du 21 juin 1907 remplaça l’acte respectueux par une « notification de projet de mariage ».Ce n’est que par la loi du 2 février 1933 qu’on supprima totalement l’accord parental. Depuis la loi du 5 juillet 1974, il suffit que l’époux et l’épouse aient chacun au moins dix huit ans.

Les mentions marginales

Les mentions marginales sont une mesure de publicité destinée à établir une relation entre deux actes de l’état civil ou entre un acte et la transcription d’un autre acte ou jugement. Elles consistent en une référence sommaire en marge de l’acte ou jugement antérieurement drressé ou transcrit, ou nouvel acte qui vient modifier l’état civil de l’intéressé.

On comprend l’intérêt de ces mentions pour le généalogiste, puisque la connaissance d’un acte lui permettra par une mention d’avoir connaissance d’un autre acte. Elles renforcent considérablement l’exhaustivité de l’état civil français. Comme leur nom l’indique, elles apparaissent dans la marge des actes dressés sur les registres des naissances, mariages ou décès.

Les mentions marginales sont postérieures à la révolution française. Elles naissent avec le code civil. L’usage courant des mentions marginales n’apparaît en France qu’avec la loi du 17 août 1897. Cet usage ne fut introduit dans les deux départements alsaciens qu’en 1920.

Mentions portées en marge de l’acte de naissance : Adoption par la nation (depuis 1917), Contrat d’adoption (depuis 1955), Légitimation adoptive (depuis 1955), Acte de décès (depuis 1945), Jugement déclaratif de décès (depuis 1958), Divorce (depuis 1886), Reconnaissance d’un enfant naturel (depuis 1897), Arrêt déclaratif de naissance (depuis 1919), Légitimation (depuis 1897), Célébration du mariage (depuis 1897).

Mentions portes en marge de l’acte de mariage : Mainlevée d’opposition à un mariage (depuis 1927), Divorce (depuis 1886) « les divorces en France furent légitimés en 1792. Ils furent supprimés à la Restauration en 1816 pour être rétablis en 1884 », Epôux séparés de corps (depuis 1938).

Mentions portées en marge de l’acte de décès : Décès hors du domicile (depuis 1945), Mort pour la France (depuis 1945).

Mentions portées en marge des actes d’état vivil de l’inréssé, de son conjoint, et de ses enfants mineurs : Rectification d’état civil, Francisation (depuis 1958), Changement de nom (depuis 1958).

La déclaration de grossesse

Afin d’éviter avortements et accouchements clandestins, un édit d’Henri II de février 1556 contre le « recelé de grossesse et d’accouchements » obligeait les filles non mariées et les veuves, à déclarer leur grossesse sous peine de mort.

Par manque de précision dans l’édit, les déclarations ne se firent pas partout de la même façon, devant un commissaire au châtelet pour Paris, devant un greffier ou un juge dans les provinces. Les femmes enceintes étaient reçues sans frais et n’avait pas l’obligation de nommer l’auteur de leur état. Si elles le faisaient, mention en était portée dans l’acte.

Les déclarations de grossesse, peuvent comporter des indications filiatives. Pour le 19ème siècle, on peut en trouver dans les archives, en particulier dans celle de la justice de Paix, bien que l’édit de 1556 soit depuis longtemps tombé en désuétude.

Pour en savoir plus :

> aux Archives Départementales, consultez : pour l’Ancien Régime la série B et depuis la Révolution la série U, sous-série Justice de Paix

> aux Archives Nationales : la série Y

> On en trouve également dans des Archives Municipales, les Guides d’Archives départementales peuvent en signaler

L’adoption simple En France, il existe depuis la loi du 11 juillet 1966, deux formes d’adoption. L’adoption simple et l’adoption plénière. Ces deux formes d’adoption répondent à des situations familiales différentes. |

L’adoption plénière confère à l’enfant une nouvelle filiation, laquelle se substitue totalement à sa filiation d’origine. L’enfant n’a plus aucun lien avec sa famille d’origine. La transcription du jugement d’adoption tient lieu d’acte de naissance de l’adopté. L’acte de naissance originaire est désormais considéré comme nul. L’adopté porte le nom de l’adoptant. Le Tribunal peut même sur la demande de l’adoptant, modifier les prénoms de l’adopté. |

Impôt : la Taille

La Taille est un impôt, dont la création remonte à la Guerre de Cent Ans.

Certains privilégiés y échappent, le roi évidemment, bien sûr les nobles, le clergé, les juges, les fonctionnaires et les grands bourgeois.

Les Taillables sont ceux soumis au paiement de l’impôt dans le cadre d’une « collecte » c’est à dire tout ou partie d’une paroisse.

Le collecteur, taillable lui ausssi, était élu par les taillables.

Selon les époques et les régions, la Taille était calculée en fonction des besoins royaux et répartie par tête, soit fixée arbitrairement ou tarifiée, en fonction des revenus des taillables. La Révolution supprima la Taille.

Les rôles de la Taille établis par paroisse contiennent la liste, par prénom, plus tard par nom, des taillables, avec l’indication de leurs biens, du montant de leur impôt, jamais l’adresse, quelque fois la profession.

Les réclamations auxquelles la Taille donnait lieu étaient d’abord jugées en premier ressort pars les élus eux-mêmes, et en appel par la Cour des Aides.

Pour les généalogistes la consultation des rôles peut lui faire découvrir des indications sur la « fortune » de ses ancêtres ; la présence d’un ancêtre collecteur ; qu’un ancêtre n’apparaît plus sur les rôles et permettre ainsi de situer un changement de paroisse ou un décès ; la date d’exercice d’une profession (si elle est différente de celle indiquée sur l’état civil), etc..

Pour consulter les registres de la Taille :

> aux Archives départementales, les rôles sont classés en série « C », sous-série Elections

> aux Archives nationales, dans la série « Z/1/g », pour les anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise.

Le service militaire de la révolution à nos jours

1793 Chaque jeune français est » en réquisition permanente » pour la défense de la nation, sans limitation de durée.

1802 Service de 5 ans; conscription par tirage au sort; remplacement autorisé.

1818 Service de 6 ans

1824 Service de 8 ans

1832 Service de 7 ans

1855 Service de 7 ans, pas de remplacement, mais possibilité d’exonération contre 2500 francs

1868 Service de 5 ans pour la moitié du contingent ( par tirage au sort ) et de 6 mois pour les autres. Remplacement autorisé.

1872 Service obligatoire et universel de 5 ans, remplacement supprimé.

1889 Service de 3 ans

1905 Service égal et obligatoire de 3 ans. Création du sursis

1920 Service de 12 mois

1923 Service de 18 mois

1935 Service de 18 mois ou de 2 ans

1945 Service de 1 ans ou de 15 mois

1946 Service de 12 mois

1950 Service prolongé à 18 mois, maintien sous les drapeaux jusqu’à 30 mois pendant la guerre d’Algérie

1959 Service de 2 ans

1965 Service ramené à 16 mois

1970 Service ramené à 12 mois

1991 Service ramené à 10 mois

2002 Disparition du service national. Création de l’armée de métier.

Les archives militaires

Même s’il n’a pas été mobilisé, votre ancêtre a été inscrit sur un tableau de recensement, et, s’il a été soldat, son nom figure sur d’autres registres. Selon les époques, vous trouverez là plus ou moins de renseignements, la période la plus riche étant notre période moderne.

De la Révolution jusqu’en 1905, c’est le tirage au sort qui désigne le soldat. Vous verrez souvent dans les actes de mariage une allusion à ce tirage au sort car l’on demandait alors au futur époux de prouver l’accomplissement de ses devoirs civiques. S’il y avait échappé, il devait apporter la preuve que le tirage l’en avait dispensé.

Entre 1800 et 1872, les jeunes gens désignés par le sort avaient la possibilité de payer un remplaçant. La conscription durera de 1798 à la fin de l’Empire. Pendant toute cette époque, chaque canton formera tous les ans un tableau général et alphabétique des conscrits. Qu’y trouve-t-on ?

Outre le numéro du tirage, y sont inscrits, le nom, les prénoms, la date exacte de naissance, la profession, le lieu de naissance, la résidence du jeune homme, les noms et prénoms des parents et leur domicile. Quelquefois des renseignements concernant la taille du conscrit ainsi que son revenu présumé et celui de ses parents. Très souvent, les motifs de la réforme sont signalés dans la colonne » observations « .

La » conscription « , abolie en 1814, est remplacée par l’ » appel » en 1818. Celui qui a tiré un bon numéro est désormais sûr de ne pas partir. L’appelé, lui, commence par être inscrit sur un tableau de recensement par ordre alphabétique. On y trouve son état civil, sa taille et sa profession ainsi que la profession du père.

Ensuite, il sera inscrit sur une liste de tirage par cantons ; tous les jeunes gens exemptés ou non y figurent. Ceux qui partiront formeront la liste des conscrits appelée liste du contingent après 1815. Cette liste, d’abord départementale, devient ensuite cantonale ; elle nous fournit le nom du régiment et la date d’incorporation. En 1867, vont apparaître les registres matricules qui sont versés aux archives départementales par le Service historique de l’armée de terre.

Le plus notable intérêt de ces registres consiste en l’obligation qu’avait alors tout conscrit de notifier ses changements d’adresse. Les tables annuelles dont ils sont dotés sont également très pratiques.

Le principe du service militaire obligatoire que nous connaissons aujourd’hui date de 1905. C’est alors qu’apparurent les registres de recensement cantonal qui apporteront au généalogiste de demain une multitude de renseignements annexes. Là seront reportés tous les renseignements inscrits sur la fiche individuelle que chaque conscrit se doit de remplir.

Outre les archives militaires que vous aurez pu trouver dans le département, il existe à Vincennes, aux archives de l’armée de terre*, des fonds très riches, notamment pour tous les officiers, dont les dossiers sont conservés depuis 1791, et pour les officiers généraux (maréchaux et généraux) dont les dossiers sont conservés depuis 1730.

Concernant les sous-officiers et hommes de troupe, il vous faudra connaître leur date d’affectation ainsi que le régiment dans lequel ils furent incorporés. Sinon, il vous sera impossible de retrouver quoi que ce soit.

* Archives de la Guerre : » Vieux Fort « , Château de Vincenne

Les recensements en France

Aux archives départementales, on trouve dans la série M (6 M) les recensements effectués en principe tous les 5 ans depuis 1836, soit en 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1946…

Il y a eu quelques variations par rapport à la théorie qui prévoyait tous les 5 ans, pour raisons de guerre le recensement de 1871 a eu lieu en 1872 et les recensements de 1916 et 1941 n’ont pas eu lieu.

Depuis la 2e guerre mondiale, le rythme est moins soutenu : 1946, 1954, 1962, 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999 (cette année, en mars normalement).

Le gros avantage des recensements, c’est que la loi des 100 ans ne s’applique pas à eux. Les recensement sont communicables au bout de 30 ans et on peut donc les consulter jusqu’à celui de 1968 inclus.

On accède alors à des informations sur la composition du foyer et à son évolution : grand-parents, parents, enfants, belle-fille, cousins, enfants en nourrice, domestiques, etc…

Les renseignements qui y figurent sont variables selon les années (le plus complet et le plus volumineux est celui de 1851) ; le nom, le prénom, sont indiqués dans tous les recensements.

De 1836 à 1901 figure l’âge de la personne, de 1906 à 1936 l’année de naissance et depuis 1946 la date de naissance complète.

Le lieu de naissance est inscrit en 1872, 1876 et à partir de 1906.

La position dans le ménage est donnée à partir de 1881 ; chef de famille, sa femme, son fils, sa fille, sa bru, sa mère, etc…

Entre 1836 et 1876, il est indiqué si la personne est mariée, célibataire ou veuve.

La profession est indiquée dans tous les recensement et de 1901 à 1936 ; il y est également consigné si la personne est patron, ouvrier ou employé avec éventuellement le nom du patron.

La nationalité figure en 1851, 1872, 1876 et depuis 1886.

Les religions, infirmités et maladies sont mentionnées seulement dans le recensement de 1851.

L’adresse est systématiquement donnée et depuis 1962 figure la commune de résidence lors du recensement précédent.

Difficulté des recensements, le classement n’est pas dans l’ordre alphabétique, mais par adresse, rue, quartier, hameau et si l’on ne connaît pas l’adresse et que la ville comporte quelques milliers d’habitants, cela peut être (très) long.

Les recensements récents sont dans la série 6M des archives départementales.

Des recensements ont eu lieu auparavant, mais le plus souvent il s’agit de dénombrement : nombre d’homme, femme, enfant par foyer ou bien ces recensements étaient limités à une ville. Tous les recensements sont également en série F des archives communales.Les recensements sont une source de renseignements riches qui complète l’état civil. En effet ce dernier ne donne (dans le cas général) des informations sur une personne qu’à 3 instants : la naissance, le mariage et le décès. Le recensement donne des infos sur une personne tous les 5 ans.

Peut-on changer de nom ?

La loi du 11 germinal an XI (1803) prévoit que : « toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au gouvernement ». Elle est appliquée dans deux cas : les noms « lourds » à porter, soit parce que de consonances ridicules, soit parce que jugés déshonorés. La procédure est longue et lourde : requête personnelle, en double exemplaire, au ministre de la Justice exposant les motifs, publication dans des journaux d’annonces légales. Communiqué par le procureur de la République au ministère de la Justice, le dossier sera soumis pour avis au Conseil d’Etat qui décidera. A l’issue de cette décision, à nouveau, délais et publications officielles. Un vrai « parcours du combattant ».

Changement du nom de certaines communes sous la Révolution : Consulter pour cela le site à l’adresse suivante : Le nom des communes sous la Révolution (wikipédia): |

| (source : http://www.haillan-genealogie.org/genealogie.htm) |